在成绩与期望的重压下,不少青少年陷入焦虑的阴影。当焦虑来袭,被推向崩溃边缘、陷入饮食失调,或蒙生自我伤害念头,青年们如何在家人和辅导员的陪伴下,重新学会与情绪共处?

资优生与焦虑心魔的拉扯

父母眼中,她是三个女儿当中成绩最优秀的模范生、是“家里唯一的希望”。可一旦房门锁上独自一人,吴思颖(化名)时常歇斯底里,不能自拔。焦虑症,让这个17岁少女在理智与崩溃之间反复挣扎。

吴思颖说:“除了自杀的念头,我有时候会有想要伤害自己的冲动。在那些时候,就会需要冰水来让我冷静。”

现年17岁的吴思颖是初级学院学生,在家中排行第二,上有姐姐、下有妹妹。父母对她寄予厚望,这份期望,却成了她心头的重担。升上中一那年,她陷入焦虑的黑洞。发作时,她会喘不过气、哭泣、颤抖,甚至出现自残冲动。

她坦言:“好像有很多负担……觉得我需要很快长大,没有时间像朋友一样去享受童年。”

心理卫生学院调查显示,本地约三成青年有重抑郁、焦虑或压力症状。

临床心理学家唐燕玥指出:“青少年这个阶段面对了很多不同变化,比如升学、人际关系、课外活动。这是探索自我的时期,也容易因不确定性而引发焦虑。”

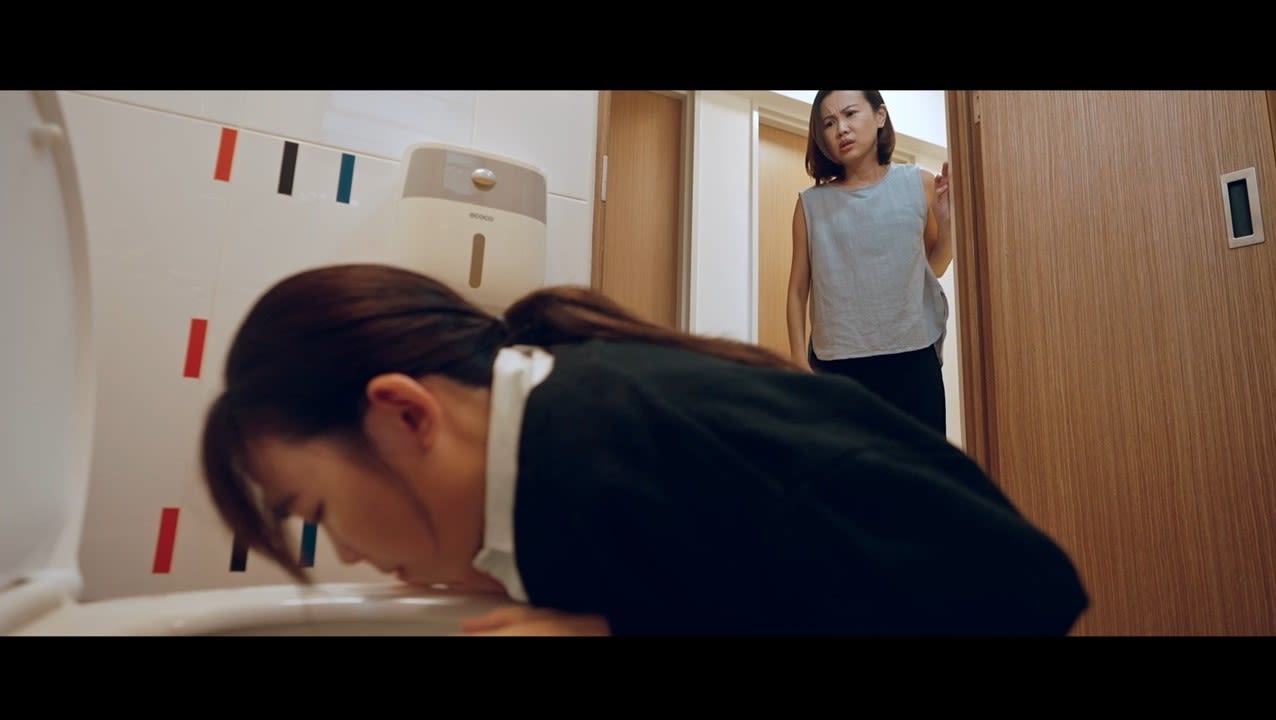

焦虑症发作时,吴思颖会产生伤害自己的冲动。

吴思颖性格内向,遇到难题时总是默默承受。家庭关系的紧绷,也让她内心的焦虑不断加剧。她曾尝试与父母倾诉,却未得到理解。

“我妈妈不觉得心理健康是真实的问题。我爸爸说,‘你应该多乐观一点’。你觉得我没有尝试乐观吗?”吴思颖哽咽吐露心头的难言之语。

某天,吴思颖与父母出门买书,因不敢与店员交流,被母亲责骂。当时,她彻底崩溃。

她说:“到了家我还在哭,所以就很焦虑……回家时,我去拿剪刀来戳自己的脖子。”

唐燕玥建议,若孩子有焦虑症,家长应尝试理解他们的情绪,学会倾听,不要否定感受或急于解决问题。将心比心,陪伴而非施压,是缓解焦虑的重要应对方式。

焦虑失控的那几年,雨桐陷入厌食与暴食的循环。

名校光环下的焦虑漩涡

(为保护当事人的身份,部分当事人细节经过改编)

雨桐(化名)与吴思颖一样,被期望压得喘不过气,最终被焦虑吞噬。

2016年,12岁的雨桐凭乒乓特长,进入一所直通车名校。原以为是人生起飞的起点,却成了焦虑的开端。

名校竞争激烈,她的成绩始终垫底。雨桐逐渐沉默,不再提及朋友。母亲起初以为只是青春期变化,直到接到老师电话,才发现女儿无法跟上学习进度,一直处在焦虑中。

父亲重视成绩,母亲虽心疼,却不知如何沟通。责骂与期望,让雨桐一步步陷入自我否定。2019年升上中三时,雨桐第一次在母亲面前崩溃,她患上了焦虑症。

到了初级学院,焦虑转化为厌食与暴食。母亲李秀芳(化名)形容,那段时期最痛心,因为雨桐极度抗拒她的关心。

李秀芳说:“她厌食的时候不吃,暴食的时候又哭。我只能看着她受苦,却帮不了她。”

直到心理医生介入,母亲才学会如何以陪伴支持女儿。她默默守在雨桐身边,不敢说责备的话:“她去运动,我就在后面跟着走,尽量不让她看到。我真的怕她会想不开。”

母爱成为雨桐康复的力量。如今,雨桐在大学就读,焦虑虽偶尔触发,但她已学会调节情绪。

同样地,在辅导员的帮助下,吴思颖也逐渐学会与焦虑共处。

她说:“现在我不会想要克服焦虑症,而是学会和它一起生活。我接受自己不完美,也接受生活不会一直顺利。”