说到挪威,人们可能会联想到原油、鲑鱼以及独特的峡湾景色。事实上,在上世纪60年代末期发现大规模的可开采原油前,挪威长期的经济支柱是渔业以及航运,而也正是这两点,在数百年前吸引了逐梦北国的日耳曼商会——汉萨同盟(Hansa)。HANSA在古高地德语是指具有共同兴趣、活动或目标的人们。

矗立于港口的木制建筑

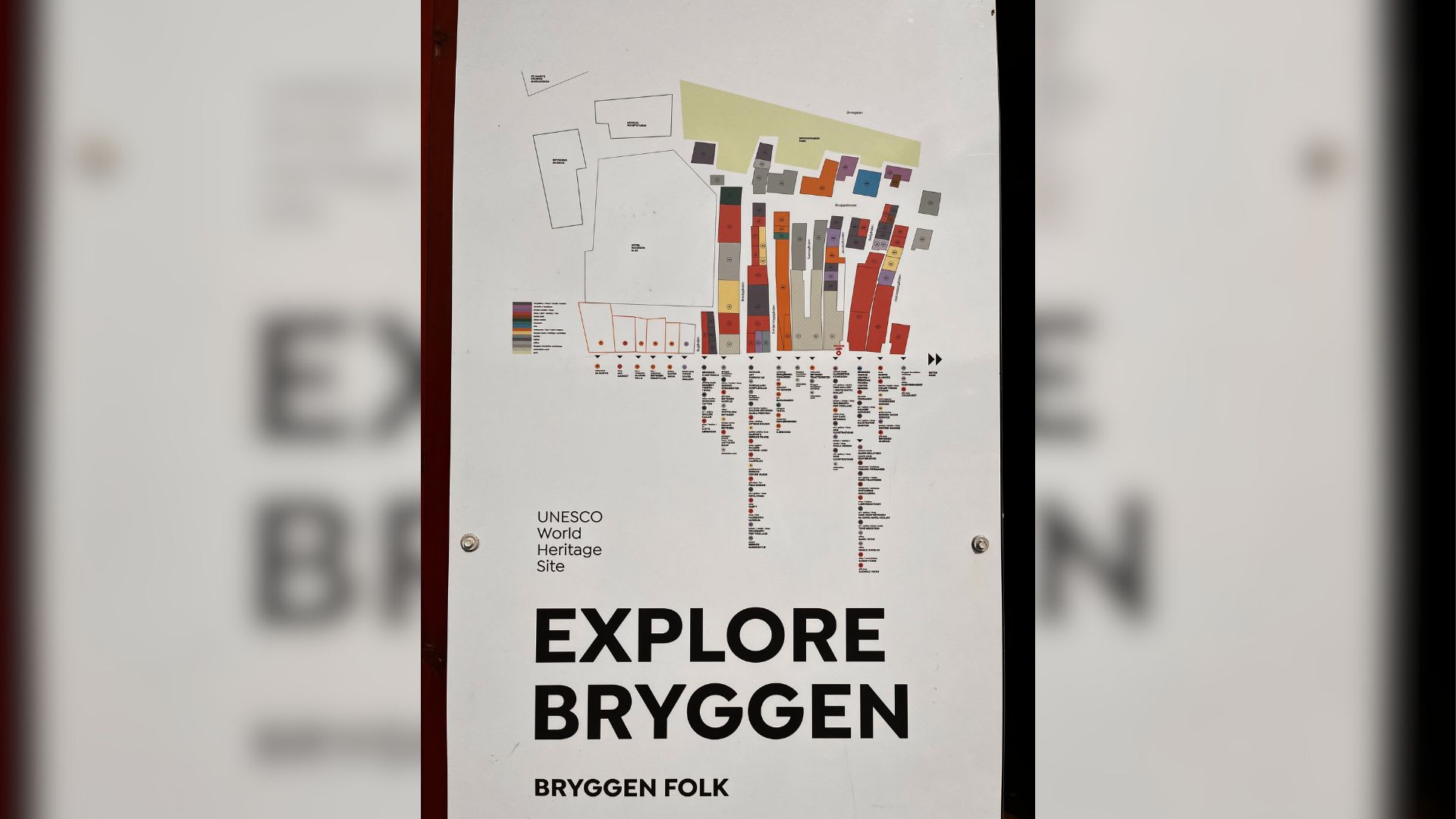

漫步在挪威的第二大城卑耳根(Bergen)港畔,清晨的阳光透过云层,撒在波光粼粼的海面上,渐渐揭开了这座城市的神秘面纱。沿着港口边的步道,印入眼帘的是一栋栋色彩斑斓的木制建筑,这些建筑是卑耳根的著名地标,静静地矗立在港口旁边,为城市增添了历史的厚重感。 Bryggen(翻成中文是桥的意思),“德国码头”(Tyskebryggen,直译应该是德国桥)是这个区落的俗称,曾经是日耳曼商会,汉萨同盟在挪威的根据地以及仓库。

号称雨都的卑尔根(Bergen)阻止不了络绎不绝的游客。(图“彭菲菲)

就像数百年前的中国海商在日本以及东南亚各地组织的商会,通常是由同乡或操着相同方言的商人们所组成,因其具有强烈的内聚力。这些组织帮助成员进行跨区域贸易,提供资金支持,维护他们在当地的经济和社会地位。

北欧鱼类贸易中心

汉萨同盟则是个起源于中世纪的欧洲贸易联盟,由日耳曼商人主导,联合北德及波罗的海(Baltic Sea)地区的城市所组成,参与联盟的港口城市必须有一定的自主权,可以提供汉萨同盟的商人相关特权,如免税和商业保护。同盟最强盛的时候,曾达到160个成员城市,平均也有70个,影响的范围西到伦敦,北到卑耳根,东到俄罗斯的诺夫哥罗德(Veliky Novgorod),也包括波兰与波罗的海三小国沿岸城市 (有关对立陶宛的影响可参考 立陶宛百年历史巧克力与德国街 一文)。

海商集团的获利与经营,来自商人搬有运无的敏锐,结合了运用海洋无远弗届的特性,在一定的沿岸疆域内繁荣昌盛。 14到16世纪的日耳曼商人掌握了盐,这使得来自欧洲北海的深海鱼类,如鳕鱼得以保存,并通过贸易运往地中海地区,而卑尔根的Bryggen见证了这座汉萨城市曾作为整个北欧鱼类贸易中心的辉煌。

昔日的仓库有着各式商家驻点。(图:彭菲菲)

只是江山代有才人出,汉萨同盟最终还是走向衰亡,其原因很多,最主要的还是大航海时代的来临,航海与造船的技术突飞猛进,后起之秀如荷兰与英国都掌握了这些秘密,他们有能力航行在大洋上,也能直达所有港口,颠覆了原来的区域贸易的经济结构。现存于卑尔根的62座房屋也非源自中世纪的建筑,而是在1702年大火后,按特有的木结构风格重建的。

那些曾经的传奇,如今虽然只剩下遗迹,但是抚今追往,仍然能让我们一窥当年的盛况。前人留下的除了历史外,常常也会沁入文化内。 当年汉萨同盟中的主要城市,吕北克(Lübeck)、汉堡(Hamburg)与布莱梅(Bremen),至今仍然延续着数百年来的传统,在城市名称前冠以汉萨名称;另外就是现在的德国汉莎航空公司一名Lufthansa,取法汉萨同盟的前辈们络绎于途与使命必达的精神,往返于各个城市间。而卑尔根除了依然是挪威的海产与航运中心,也是通往北海油田的枢纽。

请点击《城市呼吸》系列报道,阅读更多文章。

本文为作者观点,不代表本网站立场。