4月份的周末,参加麻坡(Muar)北部一场文创市集——小事集。从2017年举办至今,活动主题随着策展人的年龄和心境不断演进,从最初的鼓励在地文创艺术、鼓励蔬食到今年谈临终选择——断食善终。

孤独失智怎么办

麻坡是一座比马六甲历史更悠久的柔佛北部城市,英殖民时代与新山并称“双城”,曾是柔佛王朝重要的经济和文教中心。不过,近年随着青壮人口外移和经济转型,麻坡也逐步走向高龄化低青壮的结构。

不少空巢老人的子女大都在大城市或国外定居,如果伴侣先离世,有些人会变卖家产跟随儿女,也有人会选择继续独居,毕竟小镇人情味尚浓,“孤独死”(名词源于日本的Kodokushi现象)的案例还算少见。然而,最糟的情况是伴侣瘫痪、失智或失能,自己孤身一人该如何应付?

生命课题该被讨论

今年,“小事集”播映台湾导演杨易和刘松颐的纪录片《顺行》(A Good Death),讲述一位长年卧床的台湾陆军少校马用昂(95岁)如何在妻子和孩子协助下,靠着逐步减食至完全断食,最终走到生命尽头。陪同马家进行这个临终选择的医生,是台湾“断食善终”倡导者毕柳莺,她的第一个断食善终案例就是自己的母亲,至今她已经协助上百个家庭完成这样的临终选择。

马爷爷的儿女按照毕柳莺医师指示的方法,逐步减少父亲每日胃管喂食的分量,直到最后完全断食离世。(图:取自YouTub截图)

策展人张静柔是刻意将断食善终的议题带来“小事集”的。“生命课题在我这个年纪变得频密出现,让我开始思考。我觉得,我还无法得出结论,但这样的话题应该被讨论、被说开、被认清楚,所以我找上毕医师看看有没有机会在麻坡播放《顺行》!”

策展人张静柔是土生土长的麻坡人,这次回乡召集老友再办一场“小事集”,谈一谈这个人生阶段我们不得不谈的小事。(图:纪慧琴)

张静柔定居德国柏林,此次是趁着回娘家才再办一场“小事集”。原来在德国,安乐死并不合法,病人若非事先签署医疗协议拒绝插管,家属也不能为病人决定是否拔管。张静柔看到了无法控制自身和他人临终医疗的抉择,会给照顾者乃至整个家族带来多么大和长期的负担。

纪录片中,马爷爷的儿女曾犹豫不决,是否要协助父亲断食善终,但是当他们将父亲的角色换作自己,马上有了豁然开朗的答案。

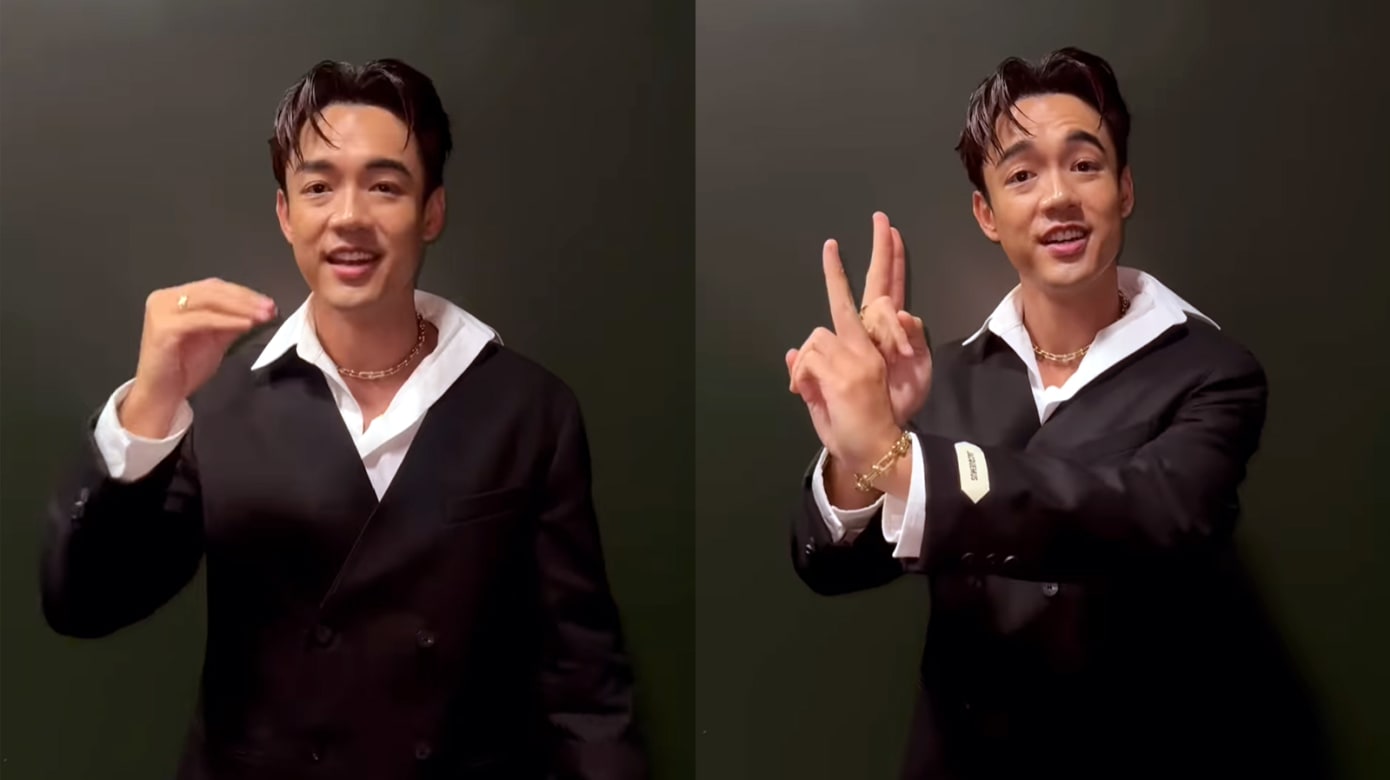

纪录片《顺行》导演杨易现场越洋连线,与“小事集”的观众讨论断食善终的议题。(图:纪慧琴)

《顺行》的导演杨易也越洋连线与“小事集”现场观众讨论议题,虽然观众的提问侧重点仍放在合不合法,起码这个议题已经引起人们思考和讨论。近年,马国许多决策和舆论空间一再被宗教主义压缩,常常以一句Haram(违反回教教义)来堵上对方的嘴,我很希望在一些人高举Haram招牌抗议以前,我们可以争取更多敞开的空间去讨论临终选择、无效医疗和医疗自主。

断食善终不算慢性自杀

以我陪伴癌末病患的经验,临终病患其实进食量就是少的;按安宁照护原则,也主张不强迫喂食灌水,让病人自然舒服的走向终点。毕柳莺医师认为,逐步减少食物至断食善终,不算是一种慢性自杀,而是拒绝无效和无意义的医疗方式。

“在面前的,不只是生命之灯要熄灭了这一回事而已。活着的人需要面对好多万万想不到的事情。而很多事,更是做‘错’了,就‘大错’无法重新更改过了。身体能够自主到什么地步,有时候还真是不到时机从来没办法想像的啊。”张静柔说。

这一天在不知不觉间,我们在“小事集”讨论起了“终生”大事,看来就算是文青聚集的小世界,也回避不了轮到我们陪伴父母终老的现实。解决问题最有效的方法,还是开诚布公去面对它,不晓得跟着孩子来看纪录片的长辈们,心底是否也有了一个答案?

请点击《城市呼吸》系列报道,阅读更多文章。

本文为作者观点,不代表本网站立场。