53岁的叶艾明是第二代土生华人,小时候对土生华人文化产生兴趣,带着寻根的目的,从世界各地收藏土生华人古董物品。

他自2003年就开始让公众到家中参观他的收藏,2007年在土生华人文化氛围浓厚的如切社区买下这间排屋,按照土生华人的传统布置,打造成一间博物馆;一楼是前厅、客厅、厨房和厕所,二楼前半部分摆放了他珍藏的婚嫁相关物品,后半部分则是他的卧室。

叶艾明的住家博物馆位于土生华人文化氛围浓厚的如切社区。(图:任佳星)

与藏品零距离

跟一般博物馆不同的是,叶艾明40年来收藏的近5000件古董大部分都井然有序地摆放在触手可及的地方,没有展台和玻璃罩,其中一些甚至可以日常使用。

朋友和访客可以坐在古色古香的家私座椅上,听他介绍土生华人文化和他自己的收藏故事。

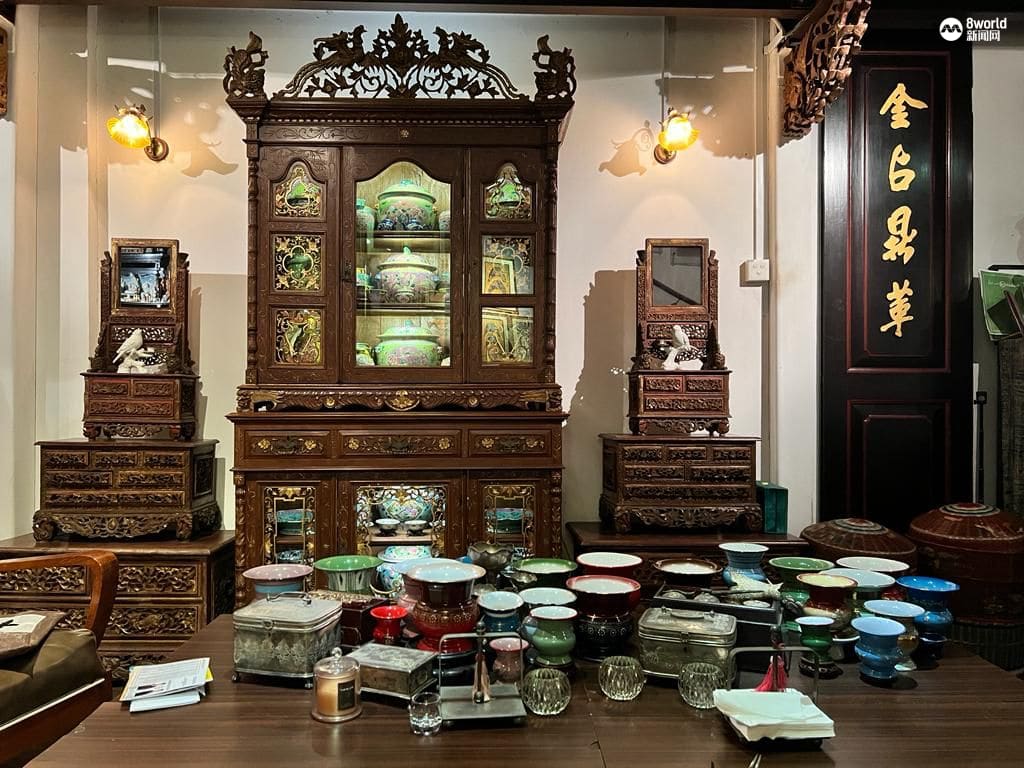

只有瓷器等易碎的物品放在柜子里,而他打扫时也格外当心。

为了居住舒适,叶艾明添置了冷气机、微波炉、冰箱、电视机等电器,但收藏家最大的困扰就是没有足够的空间摆放物品,而他习惯先购买再考虑陈设,有时需要绞尽脑汁才能为心爱的宝贝找到一席之地,甚至还要做出取舍。

为了腾出空间摆放展示柜,他就不得不把电视机送到父母家。

前厅。(图:任佳星)

处处都是珍藏 走路都要特别小心

叶艾明的家真的处处都是古董,就连楼梯台阶两侧都放满了几十个多层饭盒(tingkat)和痰盂,厨房上方也架起横梁悬挂多层饭盒。

“上下楼梯的时候会非常当心,不要碰到饭盒和痰盂,尤其是我有点喝醉时。我有一次下楼时踢到痰盂,脚很痛,痰盂也痛,最主要的是心里最痛。”

排屋建成已近百年,不免遇到屋顶漏水、墙壁不够坚固,更担心白蚂蚁肆虐,所以他会不时维修和防治虫害,以保护住宅和古董。

与近5000件古董住在一起,他也担心会有小偷闯门,因此安装了监控摄像头,邻居们也会在他外出时候帮他照看。

叶艾明给访客讲解。(图:董励萱)

屋主和馆长双重身份转换

独居的他既是屋主,也是馆长和讲解员,每当有访客登门,他的身份就会切换。居住在这样的环境里不免牺牲生活的舒适度,但叶艾明甘之如饴,因为向访客介绍土生华人文化和自己的经历,让他感到骄傲。

他说:“虽然这是一间博物馆,可是也是我的家。所以当你来的时候,你是我的客人,我是主人,我欢迎你,我跟你分享我的文化、我的故事。那是我最开心的时候,因为当你们来的时候,我是用你们的眼睛‘看’这些古董。”

客厅。(图:任佳星)

叶艾明的正职是经营印刷生意,博物馆采取预约制接待访客,有时也会遇到不速之客慕名而来,他不得不将他们拒之门外。

“最不方便(的地方)也是我的成功(之处),很多访客以为我这个博物馆随时可以敲门进来。有时我在工作,有时我有私人的体验,很不好意思,没有办法接受他们来参观。这是最困难的地方。”

珍贵的娘惹瓷器被收纳在古董柜子中。(图:任佳星)

叶艾明未婚,虽然与妹妹的两个儿子很亲近,但其他收藏家的经历使他坚信,死后将一屋子古董传给晚辈并非是最佳方案。

“孩子又不知道怎么照顾,又觉得不好意思,要卖也不能卖,价格多少钱?我觉得最好就是把它捐出去,新加坡博物馆也好,外国的博物馆也好。如果他们有地方放,想展览新加坡土生华人文化,我就感到最骄傲。”