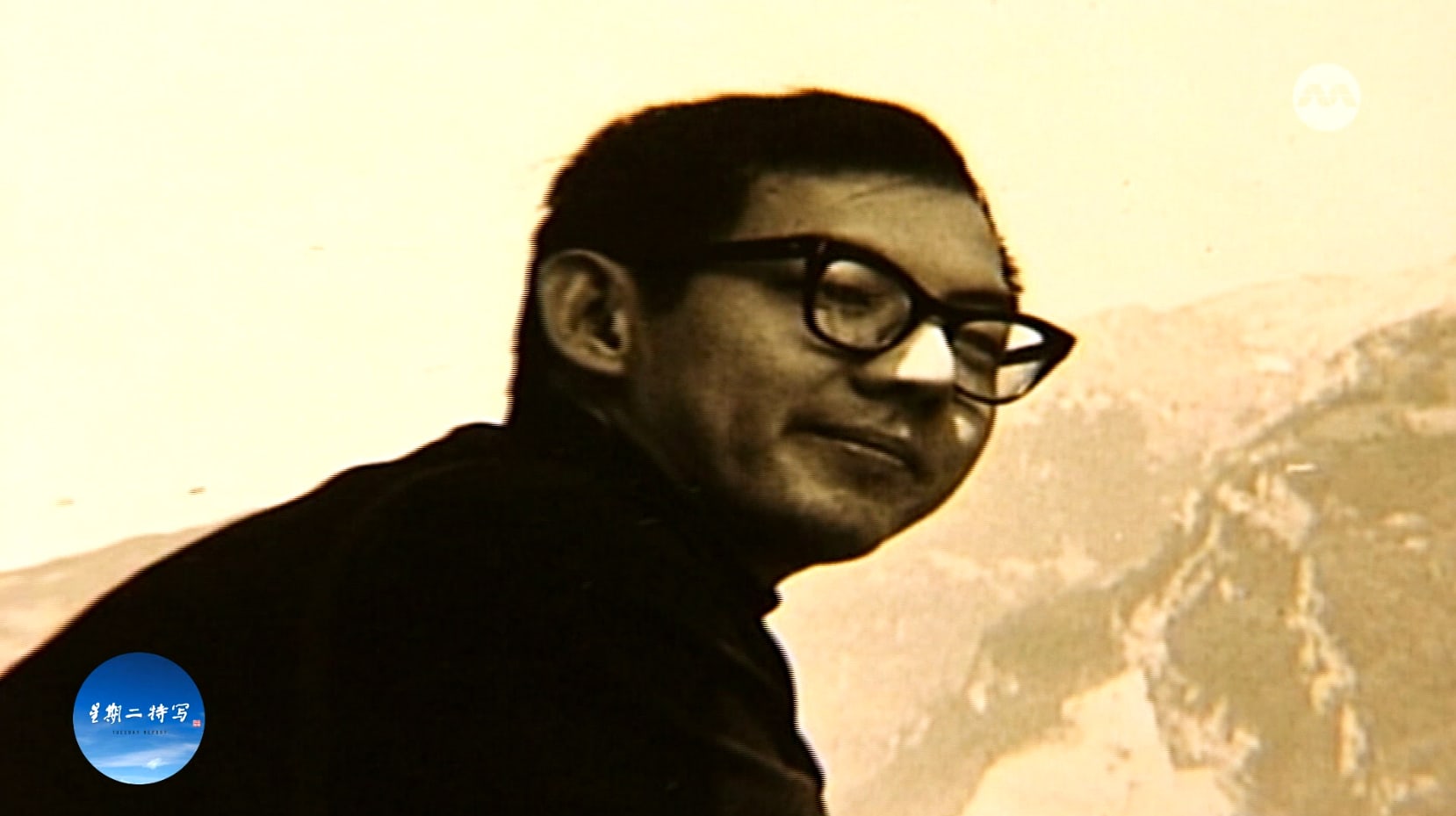

已故雕塑家黄荣庭虽是1981年文化奖得主,但他的事业并非一路顺遂。他相信是本地首个正式修读陶艺专业的艺术家,但自爱尔兰回国寻求发展,他却经历两年的失业期。

黄荣庭(1934-2001年)擅长绘画和制陶,最终以雕塑立身。他最叫人熟悉的作品是《母与子》巨型铜雕,如今永久在国家美术馆前展出。而这安排正好延续他的心愿,即将大型雕塑安置于公共空间让公众欣赏。

自小在如切长大,黄荣庭出生于大家庭,童年生活虽拥挤却充满乐趣 。家里养鱼维生,年幼的他需要赤脚到满是泥浆的沟渠里,徒手捕捉喂鱼的红色小虫。这些经历,成为他日后艺术创作的养分。

1960年代到英国深造,毕业后,他到爱尔兰陶瓷厂工作。四年后,他回国发展,却两年多找不到适合的工作。在这段人生的低潮期,他在父亲的鼓励下,亲手在老家搭建窑。

黄荣庭将这段经历转化为创作灵感,孕育出作品《紧绷》。他解释道,这个作品表达了自己当时紧绷的情绪,“为生存而挣扎,正是我对紧绷这种感受的体会。” 他通过作品传达自己的体会:“唯有自身的生存是最重要的。”

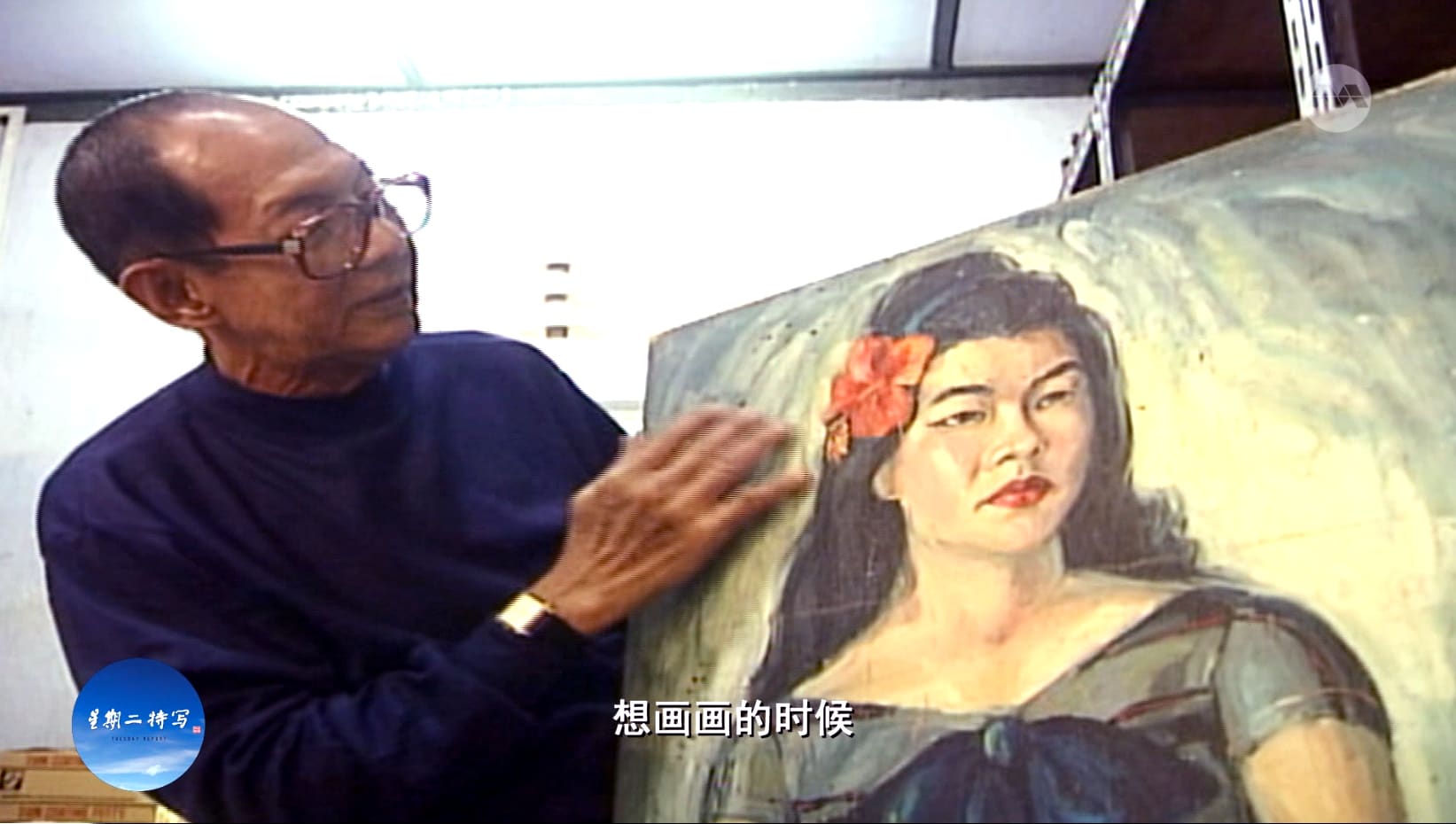

除了创作,他也投身于艺术教育。他将自己的如切祖屋改造成工作室和教学空间。他教了26年雕塑,直到1993年才停止,把更多时间留给自己。

在三十载的艺术生涯中,黄荣庭创作了近千件作品,许多收藏在如切祖屋中。他有一件雕塑是一个手里拿着碗的贫穷小孩,让观者感同身受,甚至有人会把钱放进碗里。他的学生古庭评价说,黄荣庭的作品能启发人性,让人看到人性的方方面面。

黄荣庭用他的一生,将深沉的人生感悟,凝练成不朽的雕塑作品,继续启发着世人。祖屋虽已不复存在,他的人生,正如他的作品,隽永流长。

《光影留艺》系列短视频精选自《星期二特写》历年制作的艺术家纪录片,让观众重温八位艺术大师——刘抗、郭宝崑、潘受、黄荣庭、巫漪丽、林子平、吴丽娟和陈瑞献——的创作理念与艺术心得。适逢政府推出文化通行证计划sgculturepass.gov.sg,新加坡公民可获100元用于参与本地文化艺术活动,这与8视界《光影留艺》希望助力本地文化发展和推广的宗旨契合,鼓励大家善用通行证,欣赏本土文化。