对许多人来说,讨论身后事往往显得有些禁忌。但这同样是我们未雨绸缪、关爱家人的一种方式,也是应该慎重考虑的问题。

根据《狮城热话》在8视界Youtube平台进行的网络投票,结果发现超过60%的观众表示想了解财产和医疗规划的内容,包括立遗嘱、持久授权书和预先护理计划。

正如新传媒艺人朱厚任在节目中分享的经历一样,他在50岁进行心脏绕道手术前才突然有了很多人生思考,赶紧立下遗嘱,并说 “等到有事情就太迟了……当我签下遗嘱的那一刻,反而更心安。”

没有遗嘱会怎样?法律有默认分配方式

提早立下遗嘱,可以让当事人在意识和心智清楚的情况下,根据个人意愿,分配死后的财产等。一些人觉得自己“不是亿万富翁”,不需要这么麻烦。但其实立遗嘱可以帮忙省去许多家人的纠纷和不快。

而许多人也担心,如果没有遗嘱,资产会被充公吗?实际上不是这样。

新加坡的《无遗嘱继承法》为没有立遗嘱的已故人士,规定了明确的分配方式。也就是说,即使没有遗嘱,法律也会根据你的家庭情况自动分配遗产。但是,这种自动分配的方式,可能不一定符合你的真实意愿。

根据法令,无遗嘱人士的身后财产,将根据以下不同家庭情况分配:

1.有配偶,无子女,无父母——配偶获得 100% 遗产

2.有父母,无配偶——父母平分 100% 遗产

3.有配偶、有父母,无子女——配偶 50%,父母平分另外 50%

4.有配偶、有子女——配偶 50%,子女平分另外 50%

律师陈思璇在节目中分享了真实案例。她说曾遇到一对夫妇,有三个孩子,两个已婚有房,一个未婚。这对夫妇想把房子留给未婚女儿,但已婚的两个孩子认为分配不公平。后来在真正立下遗嘱时,这对夫妻又改变想法,表示要将遗产平分给三个孩子。

所以确立好遗嘱,又或是随意愿及时更换遗嘱,才能确保身后遗产能按照自己的想法分配。

遗嘱与持久授权书

许多人容易混淆“遗嘱”与“持久授权书”(LPA)这两个概念。虽然两者都具有法律效力,但关键区别是:遗嘱是在当事人去世后才生效,用于分配身后的资产和财产。而持久授权书则是在当事人仍在世,但失去心智能力时生效,由被授权人代为处理医疗费用、银行存款、房产买卖等重要事项。

陈律师提醒,针对65岁以上的年长者,一些律师行或许会要求需要医生先鉴定当事人的心智能力,再处理和签署法律文件。一旦心智能力下降,这种医疗鉴定可能无法进行,从而也无法再进行法律手续,因此“凡事要趁早”。

遗嘱 vs 持久授权书

生命末期医疗规划:生活品质的终极表达

除了财产分配, “生命足迹”规划还包括医疗护理这个很私人、也很敏感的维度。

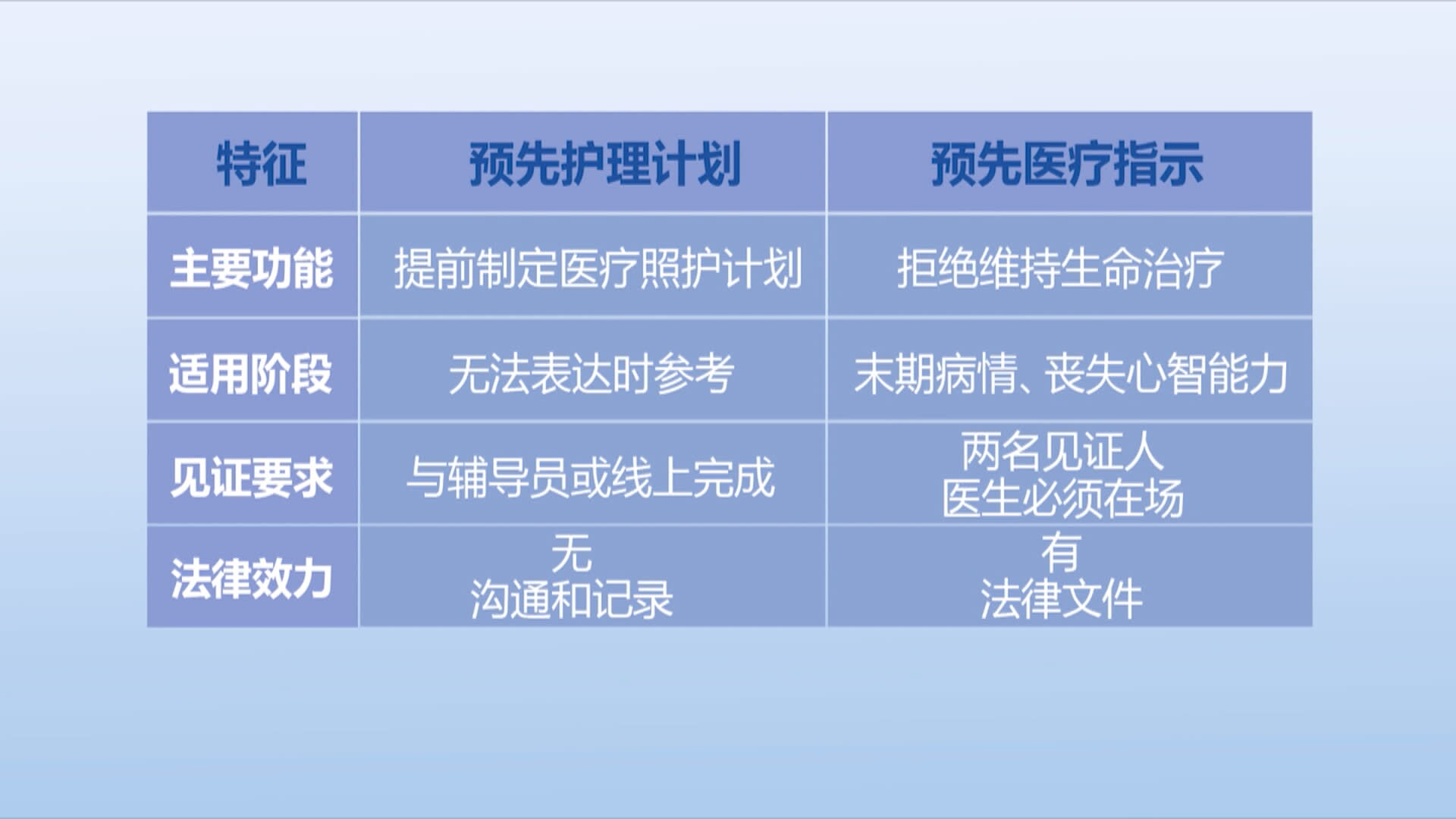

亚历山大医院慈怀疗护部门主任杨文采医生指出,若希望进一步规划自己的医疗照护方式,可签署预先护理计划(ACP),这能让病患提前与家人、医生讨论生命末期的医疗选择和安排,减少日后分歧。但这只是意愿的沟通和表达,共看护者和医护人员参考,不具备法律效力。

另一个常听到的医疗相关文件,可能是“预先医疗指示”(AMD)。

预先医疗指示是一份具法律效力的文件,在病患绝症末期,自己没有心智能力、无法表达时,这份文件就会生效,以拒绝维持生命治疗。

杨医生说,这些文件让病人的意愿更清楚,也让家人做决定时更安心。

预先护理计划 vs 预先医疗指示

无论是遗嘱、持久授权书还是相关医疗规划,嘉宾们都强调“早一步准备”。

公众可通过政府的“生命足迹”(My Legacy)网站查看相关程序与详情,逐步完成身前与身后的人生规划。