本地公立医院推行医疗团队转型,包括开始为患有多种病痛的患者推行“主管医生”新模式,由一名主管医生带领护理团队,整合其他专科医生的建议,主导照护流程。多病患者只需要面对一个主要的对接医生。

不过有患者质疑,一名医生能够同时应对多种病痛吗?医生会不会因为照顾的患者人数多,而降低医疗质量呢?

减少病患门诊次数和负担

亚历山大医院几年前已逐步实行这个模式,在该医院担任主管医生的传染病科副顾问医生赖佩诗举例说,现有模式下,如果一位病患心脏不好,肾脏也有问题,又可能摔伤了。他可能需要奔走于不同的专科诊所,看多位医生,做多次检查,对病患和看护家属的时间与精力,都是不小的挑战。

而“主管医生”模式最大的优势是,以后这样的病患将由一名主管内科的医生照顾。这名主管医生会全全统筹,并在询问专科医生后,给出全面护理方案,病人只需要跟这一位医生对接,这能够减少病患跑的专科门诊次数,减轻他们的负担。

本地目前有亚历山大医院、樟宜综合医院和兀兰医疗集团三家医院,已经在内科、外科、骨科以及儿科四个专科部门开展这种模式运作。未来几年,公立医院将逐步将这个新模式扩展到其他专科。

自认“怕输”的许宝隆经常需要看不同的专科医生,他询问什么情况下病患才能接受主管医生的模式?

对此,赖医生解释,一般上病患经过初步检验之后,如果情况并无大碍,家庭医生将能够胜任主管医生的工作。但如果病患的病情较重,需要格外照料,才会被转介到医院的主管医生。而如果病情复杂或恶化,必要情况下,主管医生还是会将病患转介到个别专科,无需担心得不到专科医生的咨询和照料。

一名医生能应对多种病痛吗?

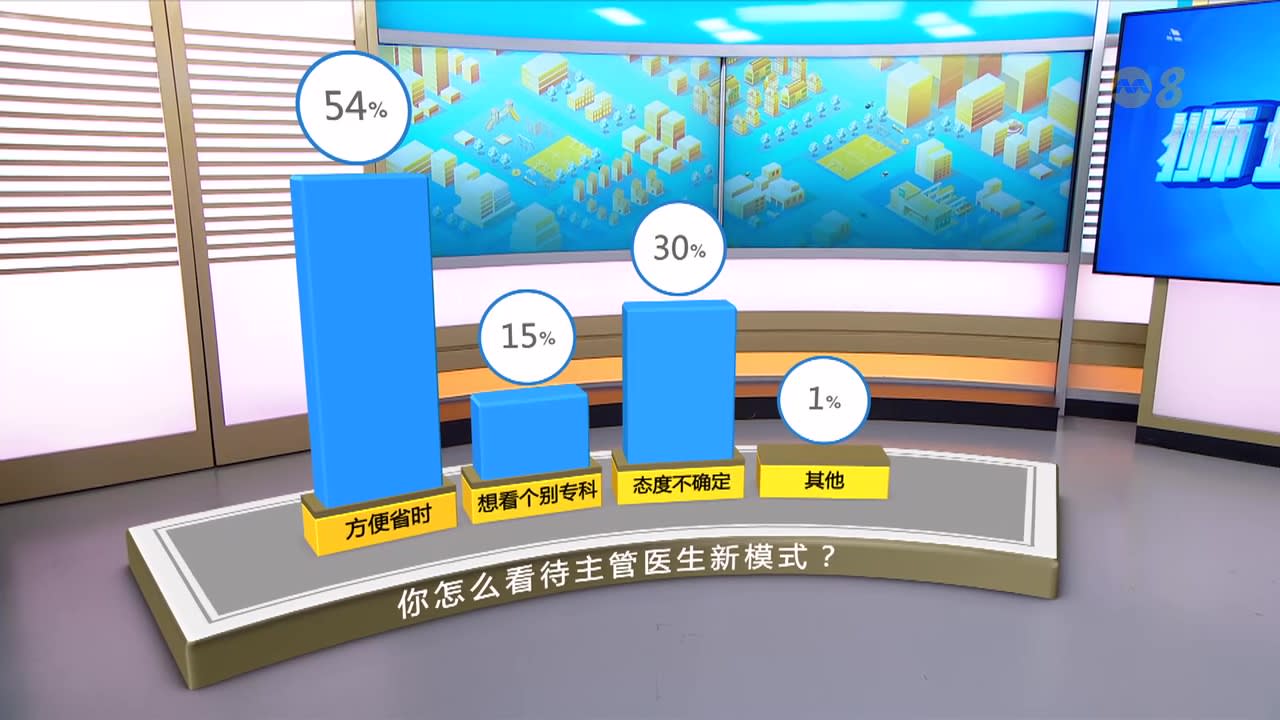

《狮城热话》在8视界Youtube发起投票,询问针对主管医生新模式,网民有何看法。54%认为方便省时,不用分别看多个医生;15%觉得还是想找个别专科医生来看更安心;而有30%的网友认为,不确定主管医生能否看多种疾病。

赖医生表示,这个疑虑其实很正常。但她解释说,比如内科主管医生,他们都需要经过三年的非常严格的训练和多重考核,对身体系统的各类问题都有所了解,他们有能力处理病患的多种病情。

此外,主管医生也有医疗团队辅佐,如果病情复杂,或病患出现的问题不是主管医生的本科,每一个主管医生的医疗团队,都有心脏科、肠胃科等其他专科医生,可以随时询问医疗建议,也包括了护士和药剂师等从旁协助。

体系改革 培养更多主管医生

在主管医生的人手方面,卫生部长王乙康说,为更好应对我国人口老龄化和日益复杂的医疗需求,我们不仅需要专科医生,也需要有意识地培养临床医疗人员,培养更多具备广泛综合能力的医生,提供更全面的护理,让他们成为主管医生,也作为与专科医生不同的职业发展途径。“为此我们在公立医院体系内启动了医院临床医生计划,临床医生需通过独立的培训与发展路径,以助他们掌握跨领域能力。目前公立医院体系内有约150名临床医生,未来发展具有极大潜力。”