很多回忆往往从味蕾的触动开始涌现,特别是在北国寒冷的夜晚,老家厨房的妈妈味格外惹人思念,而年少时的回忆就像一道道怀念的家常菜,自然而然地温暖着游子的心灵。

然而,每当我沉浸在对台湾菜的思考中,浮现在我脑海里的并非大家熟悉的卤肉饭、盐酥鸡或者鼎泰丰汤包。相反地,是一种神奇的菜系,夸张地说,它融合了中国八大菜系的精髓,涵盖了五湖四海的风味,那就是台湾的眷村菜,一个属于大时代的产物。然而眷村菜,没有特定的定义,也无所谓正宗,它是味蕾的深情回忆,更是一段充满情感的时光故事。

眷村:半个中国的缩影

谈起眷村菜的来由,那就必须先说说眷村。在国共内战的背景下,大批的中国各省军民,在1949年前后随国民政府迁入台湾,这些一下子涌入的人口需要解决住的问题,政府一开始用各地学校、庙宇、仓库、厂房暂时安置,但是还是不敷使用,紧接着在营区或城市边缘地区兴建房舍,依军种、阶级、职业、任务分配房舍。这些来自各省的军公教人员被划定群居在某一范围,而这样的社区被称为“眷村”,可以说每个眷村几乎都是至少半个中国的缩影。

台湾眷村里住着来自中国各地的军民,慢慢衍生独特的文化风情。(图:“台湾旅行趣”网站)

台湾各地都散布着这样的眷村,因为村民来自五湖四海,所以语言也南腔北调。 他们在远离战争阴霾后,逐渐在这片土地上落地生根,面对生活的方方面面,首当其冲的就是生计问题。初到时,大家运用现成的材料,试图重现心中的记忆,故乡中妈妈的味道。尽管是不得已的少年离乡,在家中未曾涉足厨房,也总是自然而然地设法重现。

好的是,眷村里每户人家紧密相邻,促使大家的关系密切,婆婆妈妈经常串门子,也无形中互相学习烹饪技巧。尤其是当时物资普遍匮乏,如何运用巧思利用本地时令食材,同时适当地变换口味——时而做点自家熟悉的湖南烟熏,或是随隔壁四川老奶奶泡一坛泡菜,还是学巷子尾东北伯伯煮锅炖菜。于是,北方的水饺、凉菜、包子、酱肘子,南方的菜饭、煲汤、腊肉或凉面,在餐桌上交汇相遇,跨越地域的美味在那片饭香中凝结成回忆。

眷村菜:吃饱也吃不腻

眷村菜是一个如此神奇的故事,兵燹避祸,人们因缘际会从大江南北相聚台湾,也带来了各自的家乡味,在人情味的催生下,融合交汇出一道道的美食佳饷,这些家常美食有其时代意义,特色就是在物资匮乏的年代,眷村妈妈们就地取材的创意料理,也许不中看,但是绝对管饱同时吃不腻,配上大家伙与家庭共餐时的气氛与笑声,回忆余香不断。

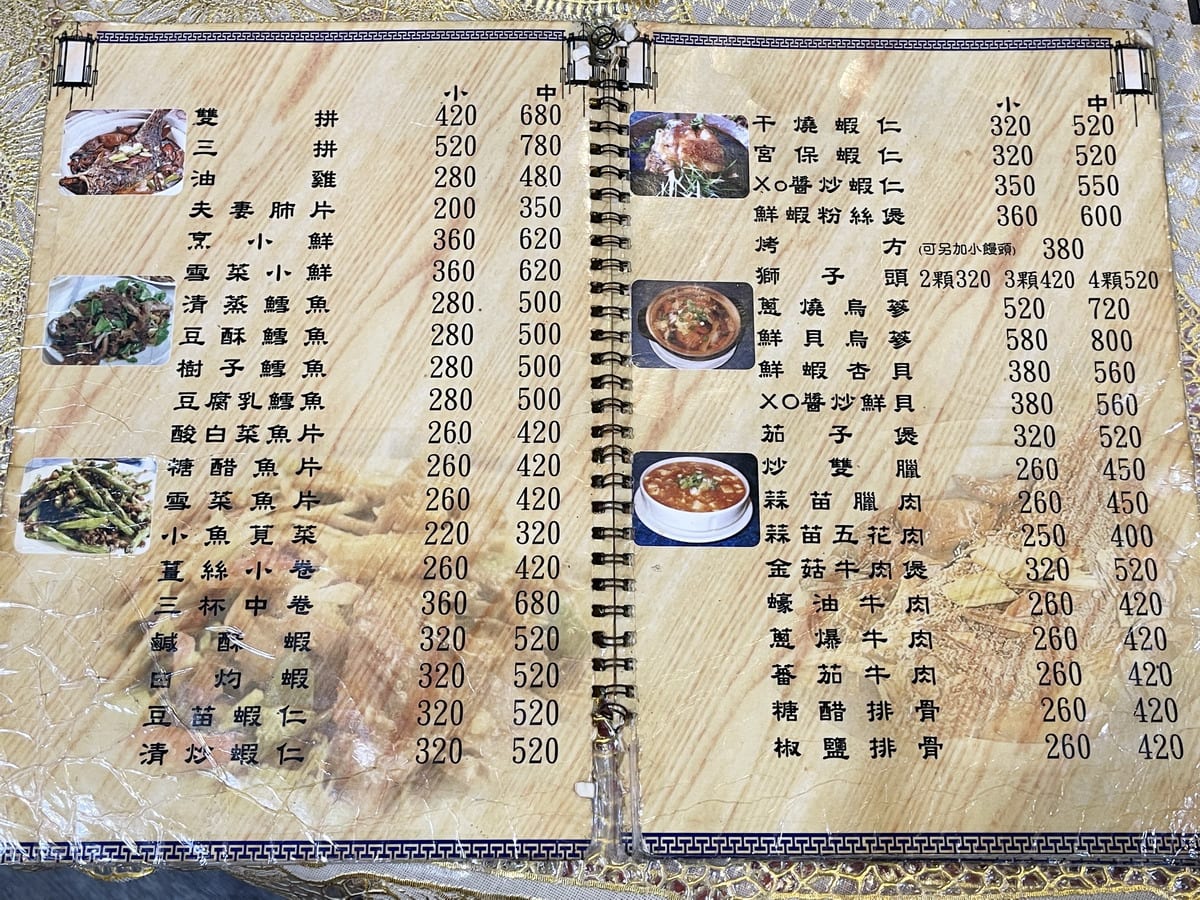

眷村逐渐消失,眷村菜保留了一个时代的味蕾记忆。图为位于台北的“二空眷村小馆”的菜单。(图:互联网)

近年来,眷村菜开始流行起来,许多标榜眷村味的餐馆开张,其实背景是那些眷村多已拆除、改建不复存在,上一代的眷村妈妈们也逐渐凋零,人们怀想早年的眷村生活,已经无处凭吊了,只有眷村菜留了下来,以味道的形式传承那股人情味,在物资早已充裕的今天,让人们能有机会再细品那些眷村妈妈们的巧思与苦心,领略那个大家共餐喧闹的氛围,一个大声说话大口吃菜的时代。

请点击《城市呼吸》系列报道,阅读更多文章。

本文为作者观点,不代表本网站立场。