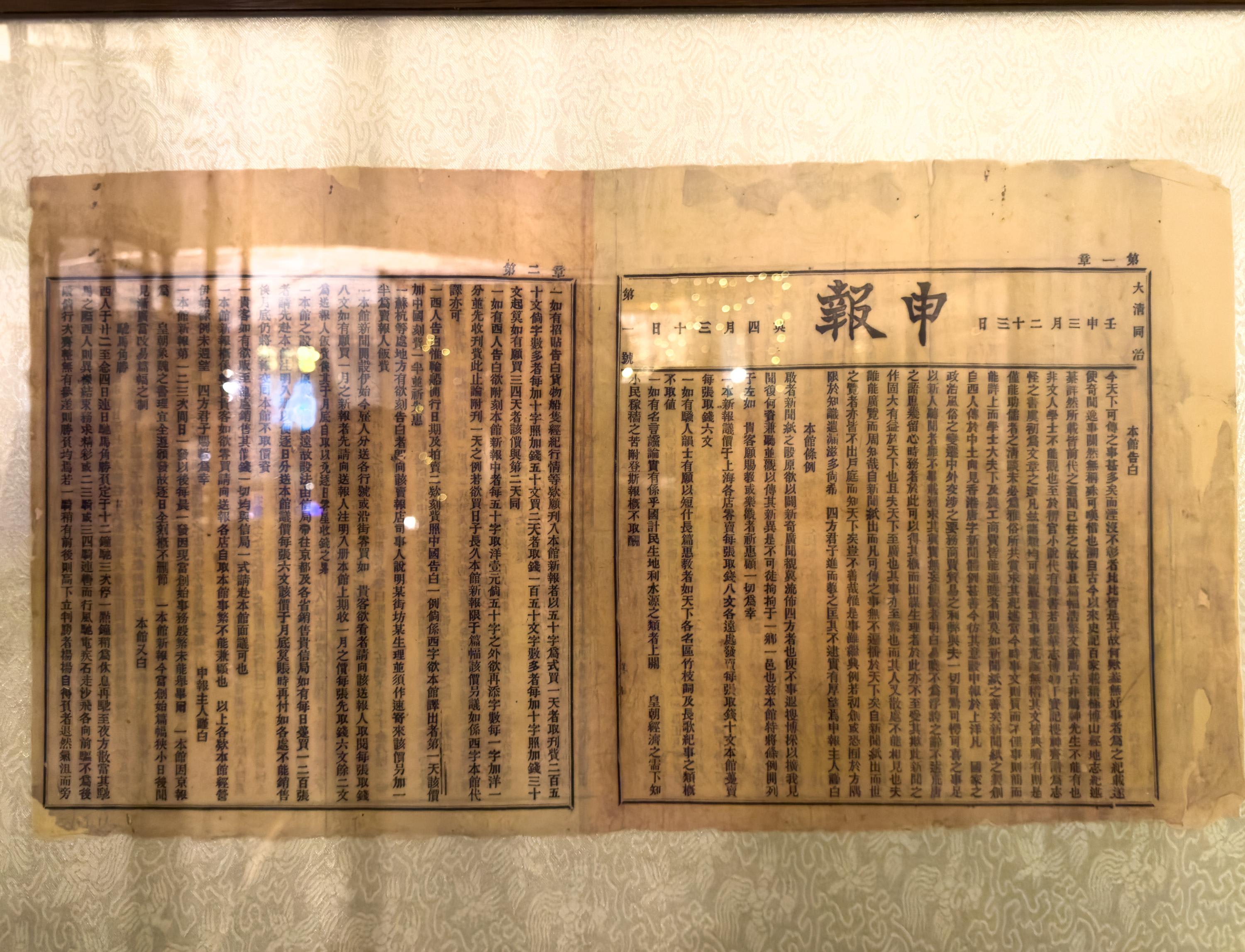

上个月,一位新闻媒体前辈来上海找我。我请他到南京东路附近的一家西式咖啡厅用餐。这里之所以特别,是因为它的前身正是晚清民初最具影响力的报纸《申报》的报社大楼。

申报馆大楼外观。(图:沈斯涵)

1872年创刊的《申报》,不仅影响中国新闻史百年,也与晚清四大奇案之一的“杨乃武与小白菜案”有着特殊的渊源。作为一个痴迷清史、也曾跑过多年社会新闻的记者,每每行至此地,心中总泛起一丝难以言说的感触。

申报馆餐厅内景。(图:沈斯涵)

“杨乃武与小白菜案”发生在1873年至1877年间,案发地是杭州余杭县。一位豆腐店伙计葛品连暴毙,妻子葛毕氏竟被诬陷与新科举人杨乃武通奸杀夫,二人遭严刑拷打,屈打成招。葛毕氏因常穿白衣绿裙,远看如一颗小白菜,遂有其名。

此案曲折离奇,杨乃武的姐姐杨菊贞锲而不舍地远赴京城告御状,加上《申报》连续报道,引起朝野关注,惊动包括慈禧太后在内的两宫皇太后。官府多次复审,案情峰回路转,经历数年之久才最终还二人清白。

从猎奇走向规范报道

其实《申报》第一次报道此案时,还是以“禹航(指余杭)某生因奸谋命事”,文中绘声绘色地述说案件经过和当事人种种花边。但是,以新闻人的敏感和职责,《申报》编辑很快觉察到该案可能隐藏的冤情。《申报》持续追踪报道此案数年之久,从最初的猎奇笔法,到后来日益成熟、秉持客观的新闻规范,不但转载谕旨与奏折,也刊发了四十余篇评论与报道,甚至将民间告状状书照登不误,为中国近代新闻史开先河。

当年《申报》的“告白”。(图:沈斯涵)

正因为《申报》的全国发行,此案才得以从一地冤狱,成为全国舆论焦点,最终促使晚清政府无法掩盖案件、还原真相。报道中既有对官府失责的批评,也有来自朝廷的官方稿件,展现出一种罕有的新闻平衡。

案情昭雪后,数位地方高官被革职查办。杨乃武虽获释,却已家道中落,靠养蚕度日;葛毕氏则因牢中受刑致手指残废,出家为尼,法号慧定。两人分别于1914年与1930年辞世,令人唏嘘。这起案件后来也为清末民初的公案小说提供了绝佳素材,并被改编成京剧、评弹乃至现代影视作品。由港星周星驰主演的经典喜剧《九品芝麻官》,其故事蓝本,正是源于“杨乃武与小白菜案”。

电影《九品芝麻官》海报。(图:互联网)

当然,这起轰动大清帝国的奇案不仅仅是因为《申报》的追踪报道,也有当时的政治因素。晚清政府为了迅速平定太平天国等民变,赋予地方督抚先斩后奏之权,导致地方势力坐大、中央权威旁落。朝廷借此案罢黜官员、震慑封疆大吏,以维护权力核心。此外,此案也牵涉到浙江籍官员与乡绅集团的保护与声援,地方士人奔走呼号,在司法之外也加速了冤案的平反。

沉冤昭雪背后的制度与人心

几个星期前,我前往杭州余杭,探访了这段尘封往事的现场。杨乃武墓静卧村中,而慧定法师的墓塔则伫立在七公里之外的安乐山。这对冤案男女的命运,从此长埋山中,留给后人悠悠思索。

杨乃武墓地、墓地介绍(右下小图)以及小白菜坟塔指示牌(左上小图)。(图:沈斯涵)

“杨乃武与小白菜案”至今仍是中国司法史上的警钟。它不仅揭露了晚清法制的漏洞,也彰显了民间与媒体在推动正义中的重要作用。如今的我们,生活在一个信息澎湃的年代。依旧会有冤屈,依旧会有沉默,也依旧会有人站出来,用一支笔、一段影像、一声提问,划破沉寂。就像当年的《申报》,并非凭借鼓噪与声势,而是凭着一点微光,在至暗处守住底线。历史不会轻易回应,但它总在悄悄提示。那一纸冤狱、数载奔走,并未白费。它让我们知道,沉冤可以昭雪,沉默可以被打破,正义虽然姗姗来迟,却终究从未缺席。

正义也许步履蹒跚,似风雨中行舟,但只要尚有人不肯沉默,光,总会照进来。

请点击《城市呼吸》系列报道,阅读更多文章。

本文为作者观点,不代表本网站立场。