在上海生活,特点是能够遇见来自不同地方的人,生活在上海。

上海具有的先天条件,创造了中国其他内陆城市无法相比的商机和就业机会;开埠几百年后,移民潮持续,一点都没有减弱的迹象。今天的上海市住着2480万人,持有上海户籍的人口却只有1500万(在上海土生土长的俗称“老上海人”;凭出色学历或抢手专业,申请“移民”落户上海的叫“新上海人”),其他的都是暂时过客,从老家出来打工挣生活的外地人;或像我,持工作许可证的外国人;上海只是个生活驿站。

上海夜景。(图:卓明)

初到上海时,正好赶上一位美籍工作伙伴的欢送会;他从美国总公司带着开拓中国市场的重任来到上海,算是先锋;欢送会在外滩苏州河边上的一家餐馆举办,当时他举着酒杯,看着对岸的东方明珠塔说:“刚到上海时,浦东还是一片农田,周末常会渡河骑车郊游!”话里是感叹、口吻更带“圆满”;再过几天就要携带上海太太和小孩们回祖国去了。

走进老洋房时光

以精致生活为荣的上海人,有句老话:“宁可浦西一张床、不要浦东一套房!”,道出老上海的优越感。

作为一个生活在上海的外国人,我也喜欢在浦西老城区里转。上海的里弄、石库门建筑群里融合了古典主义、文艺复兴、巴洛克等欧式风格。武康路就被誉为“建筑可阅读的时光走廊”,以淮海路交界处的武康大楼为起点,一路上新、旧、中、西交替的优雅海派风情,在浓密梧桐树荫下更显神秘;每天的打卡游客人数,不会输给外滩。

武康大楼是游客打卡建筑。(图:卓明)

上海的老洋房最初都是私人建造的住宅,后因战争、政权更迭,部分改为办公、学校、医院或“72家房客”式的拥挤民居;改革开放后,许多洋房更转型为餐厅、商店、画廊、精品酒店等商业用途;除了武康路还有衡山路、愚园路、思南路、富民路、巨鹿路、长乐路等等,各显风韵。

花园洋房的生活百态

几年前,心血来潮决定把工作室迁设于安福路255号。资料记载,这是由定居上海的俄国商人乌兰诺,在1930年为自己和家人建造的独立花园洋房。现在是受保护的历史建筑物。

上海老城区有许多这类花园洋房。(图:卓明)

我租用了在二楼的两个房间:一间像阳光房,大窗子面对着修剪整齐的欧式花园;春天打开玻璃窗,花香串门,玻璃门外的石台阶可往下走,选择踏青观花;夏天的太阳一点都不客气,勾引居民齐晒棉被大衣;初绽晨光穿过花园疏枝、古典窗框,在老木地板上光影交错;另一个房间则微暗,墙上有个壁炉,空气中仿佛听到俄文细语饭后家常。

阳光洒入老洋房内。(图:卓明)

三楼的首饰工作坊是位法国女子的,看像是老租客;三楼还有间花艺室,常见到年轻女子捧着花进出;我的工作室在2楼204号室,前身是间画室,多年租用,在木地板上留下了许多颜料迹;签署租约时我告诉房东,木地板白蚁啃过的和彩色画迹都要保留,别把岁月抹去。

斑驳的窗台,有时光的痕迹。(图:卓明)

隔壁的邻居205号室,住着一位八九十岁的老上海,像个读书人,应该受过苦日子。他说俄国人居住时期,我的工作室和他的单位中间有个大拱门、两边相通;而我们的楼下底层,是佣人间和储存库。还说,他小时候就被分派到这里居住;目前连他在内,就只剩下两个产权户了。近百年后的现在,楼下的居住形式以床位分租给“无数”的快递员、家政阿姨、扫地大叔、回收杂物再贩卖的“Karang Guni”等等外地来的打工过客。

安福路上,文青潮人群众里偶尔也穿插着穿拖鞋睡衣的本地居民,执行着如遛狗的日常琐事;这样一条烟火气旺盛的街道,吸引不同的人到来捕抓时代瞬间。时机一旦成熟,安福路255号又会以什么角色上演历史新篇章呢?

他乡也是故乡味

说到过客,去年认识了一位在上海为理想奋斗的厦门女子;她突然把家里种植的盆栽托送给我代养、变卖小电瓶车、房子退租,一趟日本旅游后,就告(不太)老还乡了。她是典型来上海寻梦打拼的年轻人;努力、有想法、不走寻常路;裸辞来到上海独自过新生活,呆了几年后,觉得上海的冬天太冷、生活太卷,果断决定带着上海的经验回老家创业。

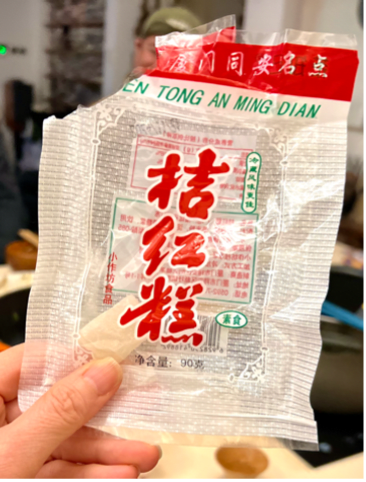

以老式点心交新朋友。(图:卓明)

除中文以外,我两常用福建闽南语沟通,一见如故。记得厦门林妹妹尝到我过年带回上海的小虾卷,声称是小时候厦门的古早味,说在槟城旅行时也尝到过的味道。我当时很惊讶,以她的年轻岁数,称之为古早味,这厦门市的发展要有多迅速啊!之后,我们彼此交换了黑糖年糕、麻粩、桔红糕和友情。

桔红糕有小时候的记忆。(图:卓明)

桔红糕我已多年没见,小时候阿嬷口中的“桔仔红”,福建老家的传统小甜点,色泽如玉、口感嫩软、风味独特;“桔”和“吉”同音,民间常用它作为订婚喜糖,也是婚庆喜宴不可缺的“新娘糖”。

上海的生活让我体会了一个道理:非遗饮食文化比建筑物更易消失在历史变迁里!年纪的差距,抵不过乡味的引力。林妹妹我们相约厦门见!

请点击《城市呼吸》系列报道,阅读更多文章。

本文为作者观点,不代表本网站立场。