这个春天的尾巴,继新加坡艺术书展举办后,BOOKED香港艺术书展也随之而来。另外,东京艺术书展和北京的abC艺术书展亦开始启动。这几个大型艺术书展都是在过去的五到十年间发展成熟,并成为所在城市的标志性文艺活动之一。

全世界各大城市都有自己的艺术书展,包括伦敦、纽约和洛杉矶艺术书展等。每年都为全世界的出版商、艺术家和各种文化机构提供展示和交流的平台,也是文艺青年们喜闻乐见的盛会。

上海abC艺术书展的一面展示墙。(图:hā艺术空间)

2021年在上海举办的abC艺术书展的一个摊位。(图片:hā艺术空间)

从边缘走向主流

说到艺术书展,它可以说是从艺术和出版界的双重边缘,逐渐走向主流的一种形式。艺术书展的鼻祖——纽约艺术书展,是由一家非盈利机构Printed Matter从上世纪六十年代发起的。就像后来许多艺术书展一样,他们都立志于推崇独立艺术家,支持小众创作,对抗主流。与传统书展不同,艺术书展并不包含出版商合作,版权交易的传统环节,更多的是艺术家和出版机构自由交流的场所。

书展也不拘泥于艺术书籍,对各种小志、画册、海报、杂志和文学类小书等都兼收并蓄,还会带入一些装置艺术、讲座和对谈活动。

同样,艺术书的诞生,也填补了某些空缺。直至现在,政府和商业公司掌控了艺术圈的大部分话语权,这让艺术家的独立创作空间倍受挤压。纸本印刷品似乎成为了一种替代性方式,让艺术家对作品有更多掌控力。

在六十年代的美国,先锋概念艺术家对艺术形式的实验,催生出了“Art Book”。在机械复制的时代,印刷品的传播性能让艺术去到那些买不起艺术品,或不逛美术馆的人手里,不但更能发挥其社会价值,也能推动某些美学的改革。总的来说,书,只是承载艺术的形式。

在多方面的因素下,艺术书展和小众出版都蓬勃发展起来了。

艺术书作为一种消费

艺术书展的规模和普及,也推动了艺术印刷品的消费。不同于购买高价艺术品或最近流行的NFT的人群,艺术书的消费者更年轻,更单纯,没有投机成分,凭借喜好购买。

这与我们的网络信息时代息息相关。不同于单一输出的电视和报纸时代,年轻人阅读信息的方式已然改变,每个人的看到的东西都是客制的、碎片的、随机的。他们已经不追求那种“必读”的统一读物,而是有个性,有小巧思的东西。

香港HART主办的“后现代小传”展览中展示的艺术书。(图:黄素怀)

法国哲学家李欧塔把后现代定义为对大叙事的怀疑。他认为在地的、温和的小叙事将取代那些宏大的、统一的、伟大的元叙事(metanarrative)。前者将提供给我们新的历史、经验和知识的来源。

比如一个插画家用很私人的经验,讲述一个很微小的感受,使用并不在传统上被认为精进的画工,在这个时代,就有属于他自己的展示平台。

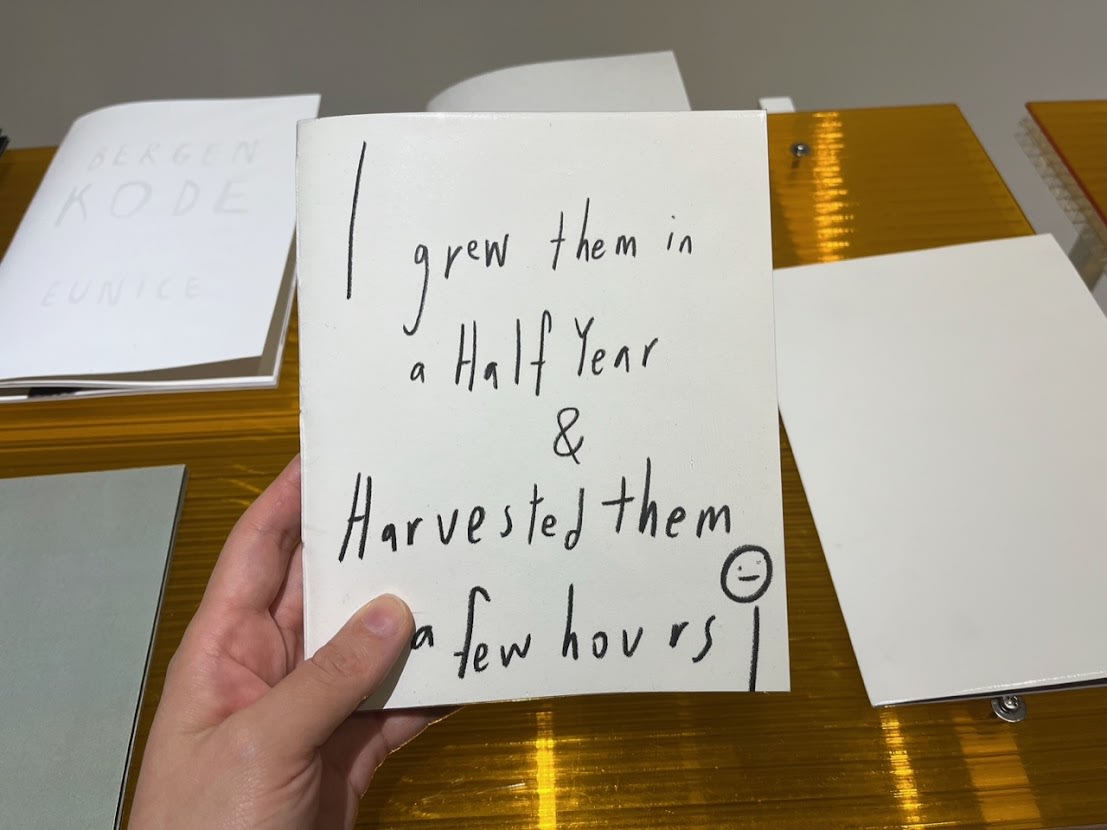

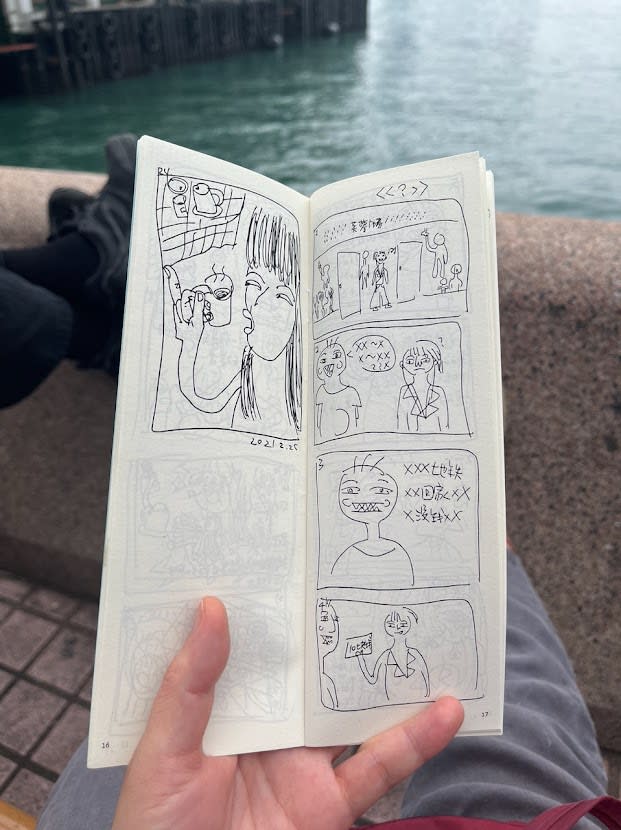

笔者在书店购买的独立漫画,作者大王。(图:黄素怀)

其实,除了这些一年一度的精心策划的艺术书展会。人们可以从各种渠道购买到这些小众出版物。他们和独立书店、画廊和艺术家工作室紧密关联。只要你造访上述的任何一个地方,总能找到一些正在售卖的独立出版物。

虽然艺术家更有能力制作和产出,但其他性质的出版物如文学和哲学,也慢慢进入独立出版的范畴。他们不介意限量印刷和小范围传播。在很多小型的独立书店,我都能找到书店自己出版并贩售的当地诗人诗集。这些出版物虽然装订粗糙,但内容质量并不低下。

香港艺鹄书店可以找到许多香港本地的小众出版。(图:黄素怀)

总的来说,小众出版是一个趋势,代表着多元表达的爆发。但也意味着一些作品更难进入大众视野,获得良好资源。在独立书店工作过的我,非常明白做出版需要耗费的心力和成本。纸本出版物的市场已经很小了,在这有限的市场资源里,很多时候付出和收获是不对等的。

艺术书展的蓬勃发展会是小众出版的春天吗?我不知道。只是在这个春天,它突然进入了我的视野,也许是大数据推送的准确,也许这就是纸本书的未来。