2003年,在上海的新华书店看到一排书,封面印上作者照片,气质蛮好,笑呵呵,风流倜傥的样子,书名叫《蔡澜游记散文精品集》。书名不出跳,但看作者照片,好像还有趣,就买了回去。书薄薄的,文短短的,夜里无事,一口就气看完了。

写吃喝、还有玩乐。好像写得不深奥,但看了,总有些意犹未尽的意思。那年代互联网还不发达,没有太多关于作者的详细介绍,所有的信息就是书上的作者简介:香港的作家,姓蔡,名澜。就这样,记牢了。

那年,做生意的闲暇会看一些哲学或小说。夜间,几乎每天,还会看一些偏沉重的电影,伯格曼、法斯宾德、塔可夫斯基,观摩研习。一思考,就会累,就找出蔡澜的短文看,可以轻松许多。他的书有一种好处,就是隔一段再看一遍,还是能看,就像一个朋友在讲话,人很风趣。自然也有不满足的时候,那就得空路过书店,再买几本,集成了一套。

蔡澜与姐姐蔡亮。蔡先生的穿,敢用颜色,调和得好,别致。(图:顾译)

人的性情跃然纸上

广东是最早接收香港电影与流行音乐和文化的地方,然后渐渐影响了内陆,最早的盗版音乐卡带和影剧录像带变成了一份不光明的买卖,但也让港风就这样吹开了。我买的蔡澜的第一套集子当然是正版,2003年元旦,广东旅游出版社出的,主题和旅游有关,讲旅游中的吃喝玩乐。

蔡澜的文章,文字不算华丽,但讲的事满是有趣味的细节,人的性情跃然纸上,意思也明明白白,读着不累,而且十分愉悦。

如果说文风,蔡澜的和那位流行学者的,是冰火两重天。那位流行学者也喜欢讲苦。苦文化,在我们的文化里早有,因由历史长,自然受过不少苦,可以诉一诉。蔡澜的文章基本不诉苦,诉的,多的是快乐,怎么把日子去过精彩。

过去,上海弄堂里的老阿姨可能不识字,遇上好的或不好的境况,都会讲,“还是要把日脚过过好。”这也是文化。不是识字和读过多少本书,就算有文化了,读反了,可能还不如那些不识字的阿姨妈妈。白居易写诗,希望不识字的老太都能听懂,有白先生的深意。推荐同学们有时间找蔡澜的书来看。同学们问好在哪里?回答他们,好看,看了就知道了。

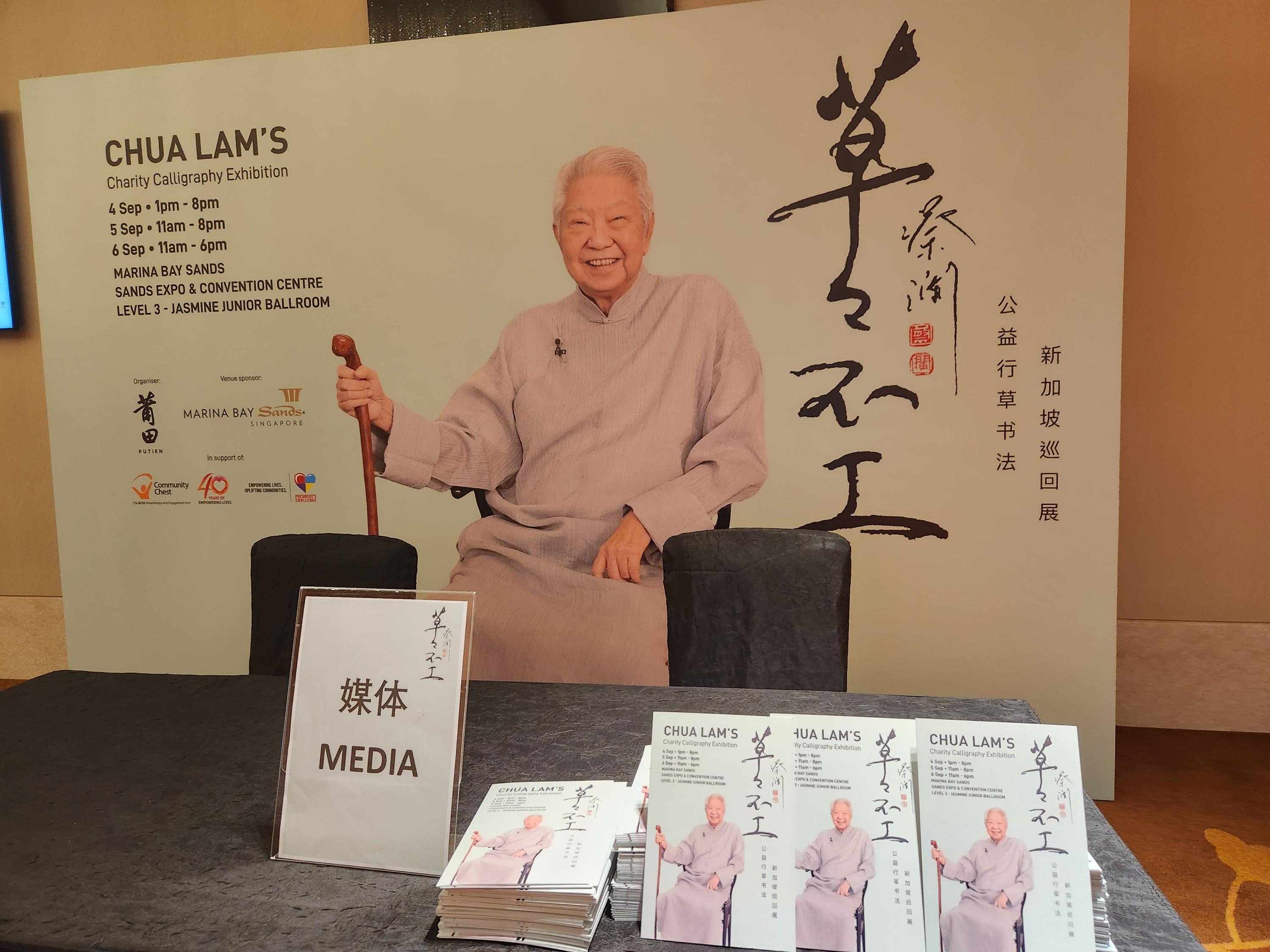

《草草不工》公益书法展在新加坡开幕,看到蔡先生穿着灰色长衫、手持木杖在那笑的海报,字写得自由。(图: 顾译)

别致生活的风气

蔡澜走过许多地方,游历丰富,眼界自然开阔,这对中国世纪初的小青年带来了很多好处,知道这世界还有那么多好玩的地方、好吃好喝的、以及有趣的人和事。他告诉大家,文章原来也是可以这么写的。互联网高速发展以后,可以越来越方便看见蔡澜的信息了,他主持的节目、接受的访问、做的讲座,比只是看他的书多了好多纬度,趣味就更足。

像蔡澜这样写生活的书也越来越被人注目,汪曾祺先生写的生活和吃,是另一派风情;王世襄先生写养狗、玩葫芦、养虫弄鹰、收明代家具,让人觉得生活是可以这样多姿丰盈的。经济发展了,更精彩的生活好像就回来了。

到了纪录片《舌尖上的中国》在中国热播,美食节目大受欢迎,创作者里,赫然望见“总顾问蔡澜”。蔡澜和其他那些写生活的作家们,给读者开了一重眼界、开了一种去别致地生活的风气。

蔡澜说,他最近“断舍离”了,家里的东西都送了人,有人喜欢石头就送他石头,有人喜欢其他的就送其他的。(图:顾译)

身上像带着光

钱钟书讲,如果喜欢一个作者,读作者文章就可以,不必见本人。我喜欢蔡澜的文字,但是还是希望有机缘见到。

2023年8月4日,蔡先生的《草草不工》公益书法展在新加坡开幕,看到蔡先生穿着灰色长衫、手持木杖在那笑的海报,海报上写着:“草草不工”,字写得自由,另一个草字用了汉语的“同”字符,看似随性,其实认真工整。

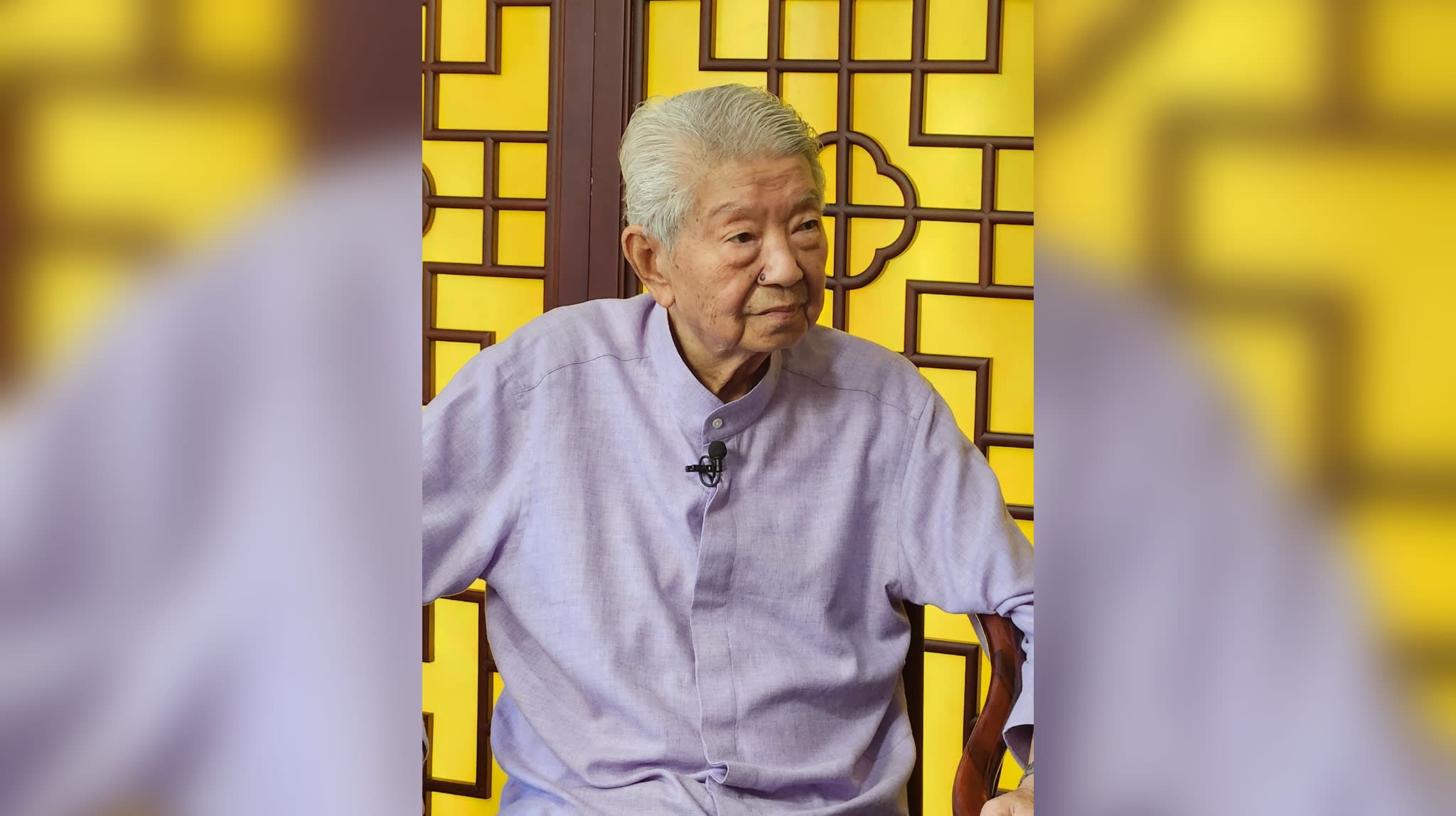

转右进门,坐在主题屏风前的,果然是蔡先生,亮橙色西装、白色复古大领的衬衫,亮黄底色上绘了淡红、淡绿、花花草草的领带,皮鞋是暗橙色的和尚款,用来呼应西装的。蔡先生坐在那是亮的,“眼前一亮”这个词应该就是这层意思,同样的一次,是第一次见陈丹青先生的时候,他走进门,穿过一众人,身上像带着光。亮,不仅是穿戴,是一种风度,讲翩翩或气质也不全面。

蔡先生的穿,敢用颜色,调和得好,别致。中国古代传统男人的服装就敢用颜色,到了唐代尤甚,花团锦簇。蔡先生有些唐风?蔡澜的姐姐蔡亮、弟弟蔡萱和全家也来了,这些家人在蔡澜姐弟三人合写的《蔡澜家族》中都有记述,好几年前买来看过,其中的一段,讲1942年的一天,蔡澜的父亲蔡文玄,发现窗外远处,有绿豆一样的好多小点在山脚挪动,料定日本兵来了,带着全家逃日本兵,记忆犹深。当年,被拉着、背着的童儿,今天都在,年过八十的白发,却一丝不乱。历史,其实是发生在时间中的日常。

蔡澜说:“我是一个把快乐带给别人的人,所以尽管有什么悲伤,也把他锁到保险箱里,踢到海里去。”(图:顾译)

文字是另一种家乡

台上的蔡澜说,他最近“断舍离”了,家里的东西都送了人,有人喜欢石头就送他石头,有人喜欢其他的就送其他的。房子卖掉,搬去一个酒店公寓,有几个同事照顾他,每天可以看到海和香港的维多利亚港,风景好看,很快乐……他说,现在觉得,人其实不需要那么多负担,不用背那么多。

主持人在开场说,欢迎蔡澜先生回家。我也想过,蔡先生老年为什么没搬回新加坡住?想想都是不用想的,过去讲客居他乡,叶落归根,是因由交通不便利,现在从香港飞到新加坡三个多小时,不像古代,回乡省亲可能路上要花上一个月甚至半年。

况且,对于16岁就闯荡日本、走遍世界的蔡澜,我情愿猜想,他还有另一种家乡,就在他文字的乐园里。他说,香港写文字最多的,除了倪匡,就是他了。22岁,蔡澜调回香港邵氏工作,父亲蔡文玄送他的字,就是“既来之,则安之。”这一安,就是61年,蔡先生应该是在香港住惯了。

隔天,在蔡澜的好友李长豪先生开的潮州发记二度见到蔡澜。他说起父亲蔡文玄在新加坡邵氏做电影的一些趣事,他回忆了父亲写剧本的映象,再问下去,他说,书里面有,可以去看。又请他讲讲邵逸夫先生的往事,他说,邵逸夫很认真,凡做事都要自己先去走一遍……话题打开,也讲了过去在Robinson路的邵氏办公室,挂的那张邵逸夫的哥哥把成年邵逸夫抱在腿上,坐着的合照。再问下去,他说,书里面有,可以去看。一问一应,先生应得认真耐心。

有竹林七贤的风骨

写着这些文字,已经近了新加坡的深夜,我也泡了普洱茶,蔡先生写过他的普洱茶,喜欢泡得很浓,服务员阿姨问他,为什么那么浓?他答,浓得像墨汁,喝下去。肚子里没墨水嘛?!幽默?“幽默”是林语堂从英文谐音翻过来的外来语,不足以形容蔡澜,用中文的“风趣”更好些。风趣有风尚,年轻时髦,志趣,有志,有趣,风趣也有诙谐的意思,不过这样写,也不能准确描述蔡澜的丰富,文字也有文字的短板。

好友说,蔡澜有竹林七贤的风骨,好像有,一点魏晋?一点唐风?蔡澜在日本多年,猜想禅宗的影响也有?和袁枚谈美食修菜谱又不同,难形容。总之,是当下的蔡澜就可以了。

200年以后,还会有人谈蔡澜吗?我猜想有,但蔡澜先生这一境的,应该不会当回事。媒体人许知远问过蔡澜,就没什么悲伤吗?蔡澜说:“我是一个把快乐带给别人的人,所以尽管有什么悲伤,也把他锁到保险箱里,踢到海里去。”

蔡澜调侃自己“菜篮”,注定和吃吃喝喝有关系,这一篇,也学习一下蔡先生,用谐音做了标题。菜根嚼着苦,应该不是蔡澜喜欢的,菜根的甜,应该是蔡澜喜欢的:菜根不苦,波澜不惊。

(作者是电影人、资本创投者)

请点击《城市呼吸》系列报道,阅读更多文章。

本文为作者观点,不代表本网站立场。