在中国大陆的语境里,“喜剧”似乎是一个越来越兼容并蓄的词汇。从前听到喜剧,我只觉得是贺岁片里的喜剧电影,而现在除了传统的“晚会小品”和“相声”之外,大量新名称正在冲击着中国当代流行文化,包括“脱口秀”、“单口”、“漫才”、“素描”、“即兴”、“情景剧”等等。这些名词代表的表演形式大多起源于美国和日本,是一批舶来的艺术形式。在这些新形式的带动下,中国涌现了一股新的原创力量和文化产业,在过去几年生机勃勃。

中国的娱乐行业从前给人的感觉是不重视原创,缺乏版权意识的。借着语言和网络造成的信息差,明着暗着地照搬国外的内容。但这几年来的喜剧潮却有着非常坚实的原创之魂,它借助国外喜剧形式的壳,生产着自己的内容。与其说是文化引进,似乎更多的是对本土的和现实主义文艺创作的丰满。

借新名词脱离僵化的旧喜剧

在我看来,新喜剧形式的出现一方面是对其他文化的借鉴和接纳,另一方面也是创作者需要借助新名词来区别于日渐僵化的“旧”喜剧。

在中国拥有更久历史的相声、小品等喜剧表演,如今大多出现在官方的节日晚会中,这些平台有着很大的创作限制,且要求作品能符合全部人的口味。在人才产生上,夹杂着人情和父权的师徒制,也使这些喜剧慢慢失去创作活力和竞争优势。这些都是传统戏剧很难突破的创作瓶颈。

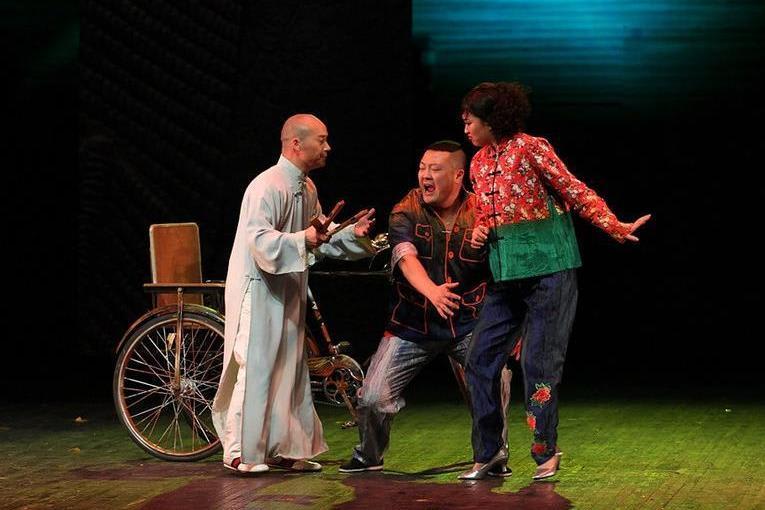

情境喜剧表演面对许多创作限制。(图:互联网)

相对而言,强调人人都能上台的脱口秀,承袭了stand-up comedy的包容和开放,更能吸引人才,也更能在观点类型上多元化。不同于相声舞台清一色的北方男性,脱口秀的表演者多种多样,不仅有来自不同行业和地域的人,还有很多擅长表达女性课题的女演员,补足了传统喜剧女性观点的缺失。

短剧方面,综艺《一年一度喜剧大赛》借着素描喜剧的模式,不再强调喜剧的晚会特质,而是着眼于剧本创作的结构、讽刺性和游戏属性。好笑不煽情还不妄上价值,让喜剧变得纯粹很多。节目让很多原本默默无闻的编剧和剧场演员获得大量关注。

《一年一度喜剧大赛》让编剧和演员都受到关注。(图:互联网)

新喜剧磕磕碰碰的考验

这些新的喜剧形式的发展,也经历了很多磕磕碰碰。需要面对商业、舆论和言论管控的重重考验。

新形式的喜剧,在内容虽然很接地气,但在讽刺性上,还是有一些水土不服。大概中国人比较重视谦虚和忠实,对于一些略有攻击性的笑话容易产生不适。特别是脱口秀,创作者和表演者通常是同一个人,常常以自己亲身经历的事情或观点为素材,稍有不慎就很容易成为舆论的靶子。

另外,新喜剧都是以综艺的形式出现,它是一个公司和平台规划先于创作者的产物,给观看附加了许多其他东西,如广告、真人秀、竞赛。虽然它的确能扩大喜剧演出的影响力,但创作者意志还是会被大大削弱。

喜剧面对的另外一个坎是中国的言论管控。过于尖锐的讽刺,往往容易触碰官方的红线,这些红线有点不可预知又很难避免。比如综艺节目《吐槽大会》的体育专场,在播出了上半集之后,因为受到中国足协的批评而取消了下半集的播出。

喜剧的智慧

脱口秀演员鸟鸟有个段子说,“我们之前都思考过,那种电车难题,一条铁轨上躺着五个人,一条铁轨上躺着一个人,问如果是你,火车该往哪开?但真到了社会上我才知道,我决定不了火车往哪开,因为我就躺在铁轨上。我们所有脱口秀演员都躺在铁轨上。”

这个反转好笑又扎心。也许这就是喜剧的力量,虽然我不能决定火车会不会轧过我,但我至少可以讽刺自己被绑在铁轨上的现实。

我想单纯的好笑是不存在的。所有让人发笑的事情都需要现实的佐证,用共同的文化符号,以最具冲突的方式,挑战现有价值观,才能得到最发自内心的笑。

喜剧既需要反映现实让人感同身受,又必须反叛,突破大家的思维惯性。如果没有自由表达的环境,它能轻易被扼杀。

在所有表达里面,喜剧可能又是最容易幸存和流传的。因为它以笑为目的,而不是煽动。它用讽刺批评现实,又不高高在上。最终它体现生活本身的荒诞,提供了另一种看待事物的方式。

这也许是中国当下流行文化中最有智慧的一面了吧。

请点击《城市呼吸》系列报道,阅读更多文章。

本文为作者观点,不代表本网站立场。