没有天然资源,这个岛国能凭借的就是人。

建造公共房屋,让人民有立足之地;发展经济,

让人民能够温饱。艺术和体育的发展, 加强了人与人之间的凝聚力,树立了国家的形象;

共同的回忆,让人民对这片土地,

产生了认同和归属。

2025年,新加坡已是世界地图上闪亮的小红点。

建国60年,立足新起点,迈向新辉煌。

生活家园

大约九成的国人住在自己的房产,

也是全球少数。

"住屋"已从过去"有瓦遮头"的简单诉求,

成为今天投资、提升资产的方式,

更是让国人建立归属感和社会变革的见证。

生活家园

大约九成的国人住在自己的房产,

也是全球少数。

"住屋"已从过去"有瓦遮头"的简单诉求,

成为今天投资、提升资产的方式,

更是让国人建立归属感和社会变革的见证。

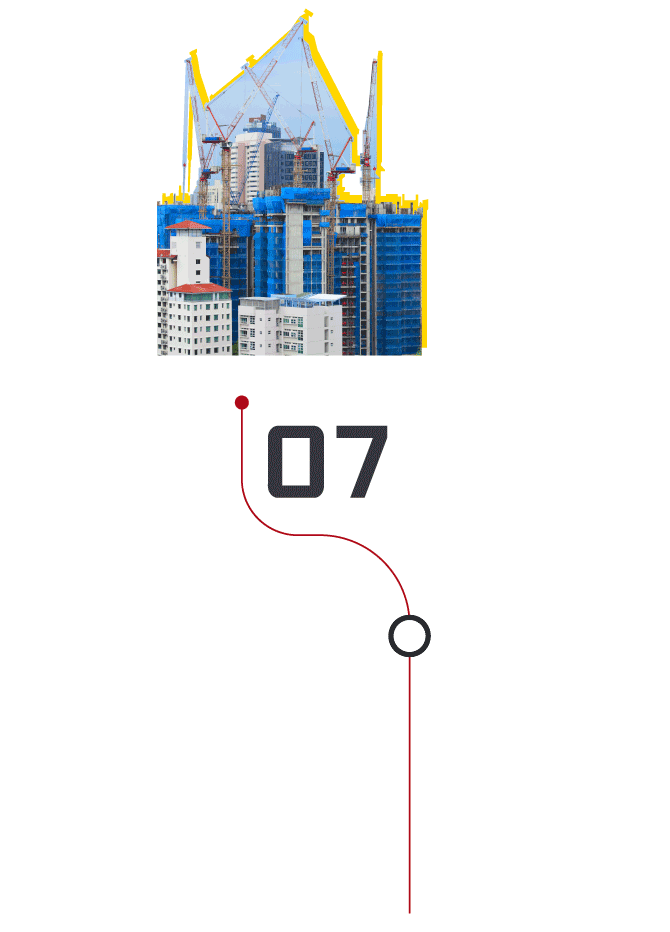

从最糟贫民窟

到居者有其屋

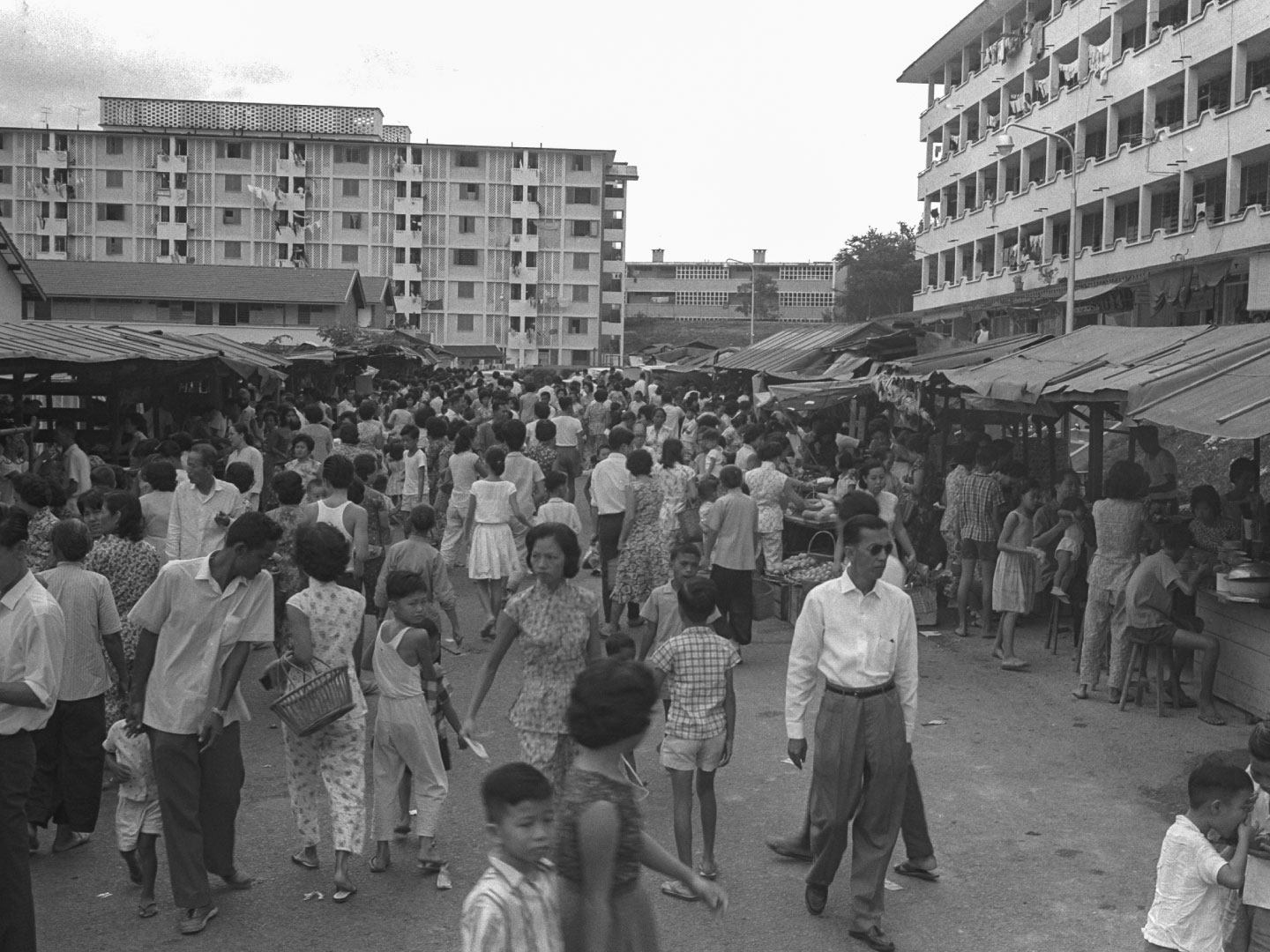

早期的新加坡,人们大多住在简陋的亚答屋,

二三十个人共用厨房厕所,水电供应更是神话。

这样的环境,不但容易发生火患,也容易爆发传染病。

因此,安顿民生是建国初期重要的第一步。

当时的政府要让人们有家,有他们要保卫的资产,

这样才会扎根于此。成立于1960年的建屋发展局,

大量建造组屋,打造生活设施齐全的卫星镇。

之后推出的"居者有其屋"计划,鼓励国人购买屋契为

99年的组屋。

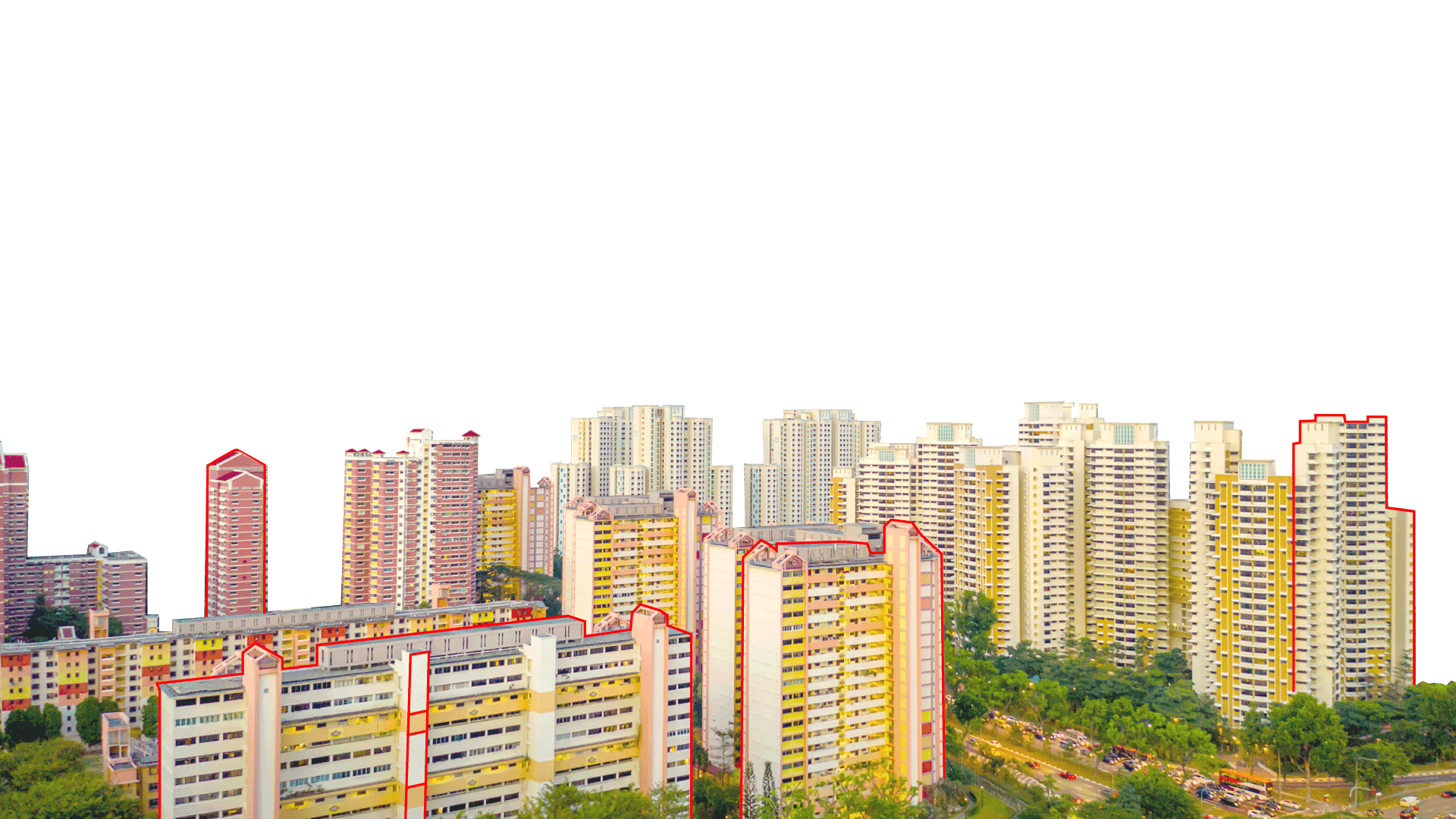

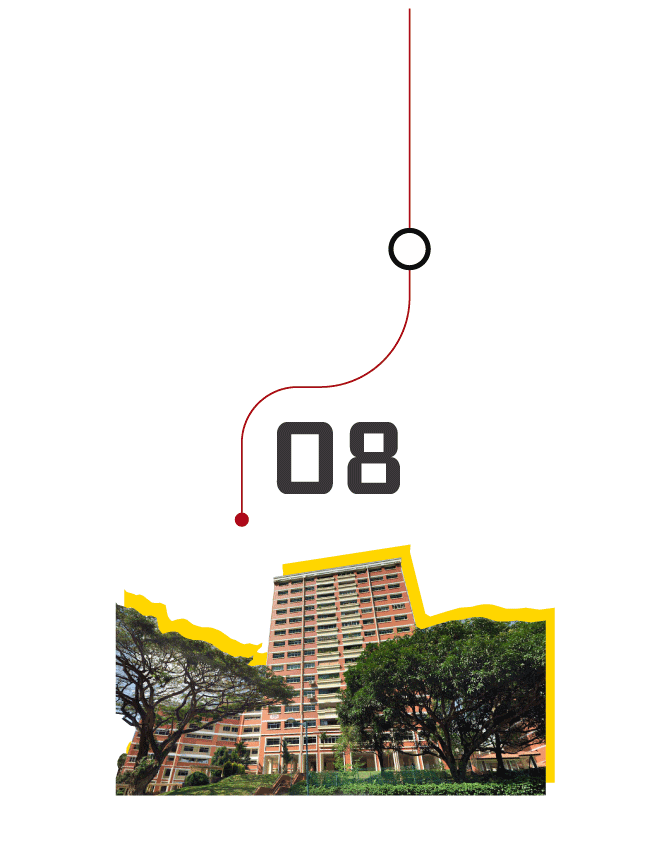

视频:女皇镇是新加坡的第一个卫星镇,由建屋局前身新加坡改良信托局(Singapore Improvement Trust)在1952年开始规划。各种便民的设施,例如日常用品采购、学校、公共交通工具等,都在居住的社区范围内,步行5到10分钟就可抵达。而建屋局建造的组屋,有水有电有厕所,大大改善了人们的生活。

女皇镇 第一个卫星镇

除了居住环境改善,卫星镇设有联络所、图书馆、

巴刹等设施,成为一个自给自足的市镇,

满足居民的需求。

查

查看

图

集

90年代拥屋梦想

"更上一层楼"

到了90年代,随着经济发展,国人对房子的要求提高,

一些人更是向往住进私宅,推动了房地产市场的发展,

将房产作为投资的理念也开始普遍。

政府也将组屋塑造成资产和退休保障,出台了不少相关政策,

包括组屋翻新、邻里更新计划、整体重建计划等,

进一步提升人们的居住环境和组屋的价值。

1997年,亚洲金融危机冲击新加坡经济,

人们对房屋的需求锐减,

导致3万多个组屋单位滞销,

耗了五年才全部卖出。

为了避免再发生类似情况,

政府在2001年4月15日

实行预购组屋制度

(Build to Order,简称BTO),

即组屋订购量

达项目的七成后开始兴建。

这个制度沿用至今。

住房政策应对社会变化

跟很多发达国家一样,

新加坡目前面对生育率下降和人口老化的挑战;

住房,成为了解决这些挑战的手段之一,

相关政策包括:

鼓励年轻人成家生育的各种房屋津贴和政策,

为老龄化社会做准备而推出的社区关爱组屋等等。

另外,为了稳定房价、避免套利炒卖、

鼓励代际居住和保障组屋社会性的平衡等,

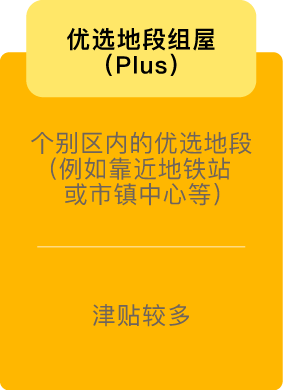

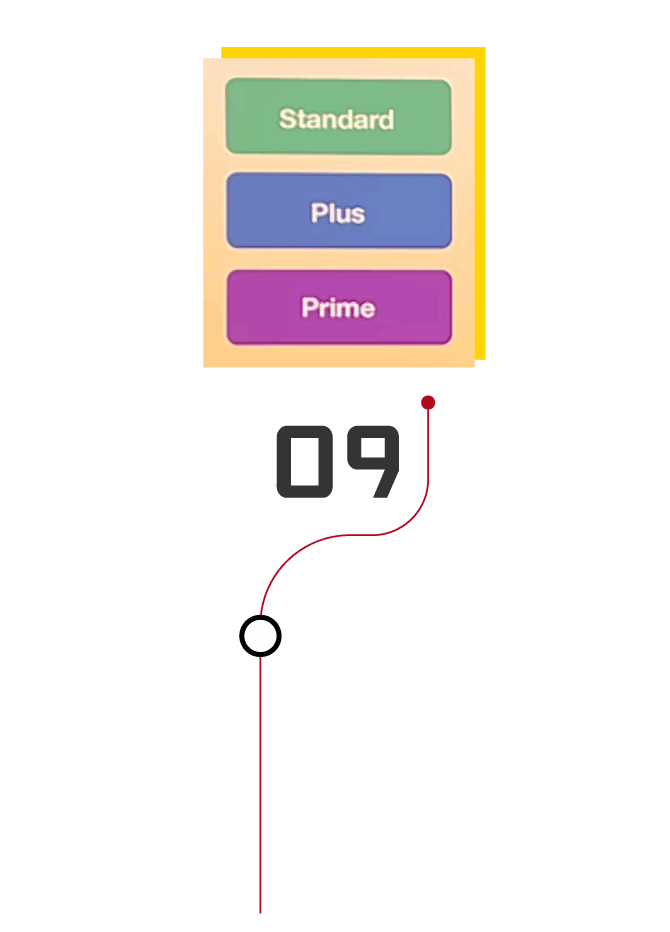

政府于2024年改变新组屋项目的分类,

从成熟或非成熟组屋区,

改成标准(Standard)、

优选(Plus)和黄金(Prime)。

新组屋项目将出现在原本以私宅为主的地点,

比如东海岸、武吉知马旧马场和南部濒水地带等。

政府组屋新分类法

黄循财总理在2024年的国庆群众大会上表示,新组屋将从同年10月开始, 按地段分为标准、优选和黄金三个类别。

黄循财总理在2024年的国庆群众大会上表示,新组屋将从同年10月开始,按地段分为标准、优选和黄金三个类别。

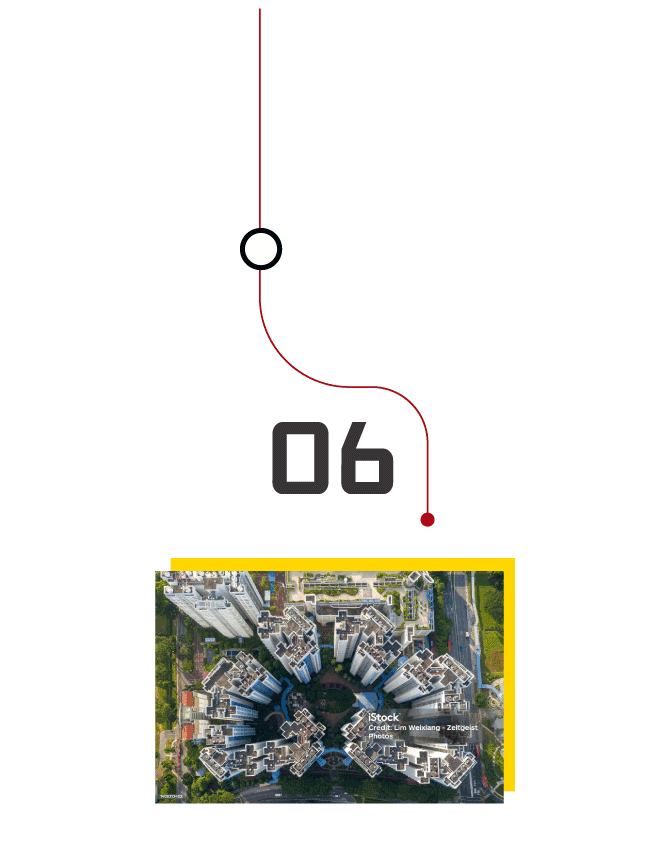

未来的组屋,会呈现什么样的景象?

我们可能可以从新的登加组屋区窥见一二:

强调和自然融合与绿色出行,

引入智能生活设施等等。

回归"家"的本质

大家所关注、期盼的,

或许仅仅是用手中掌握的现在,

争取更璀璨耀眼的未来。

HDB的演变

未完待续

1952

负责为低收入人群

建房的改良信托局

开始开发新加坡

首个卫星镇——女皇镇。

1960

建屋发展局成立,

取代改良信托局。

成立三年间,

建成2万1000多个住房单位,

比改良局1947年至1959年

建成的单位多。

1961

中峇鲁村爆发大火,火势蔓延到河水山。

2800个亚答屋、10座庙宇被摧毁,

大约1万6000人痛失家园。

这起大火,成了建屋局加紧

建造更多住宅单位的契机。

1964

政府推出"居者有其屋"计划,

鼓励国人购买屋契为99年的组屋单位。

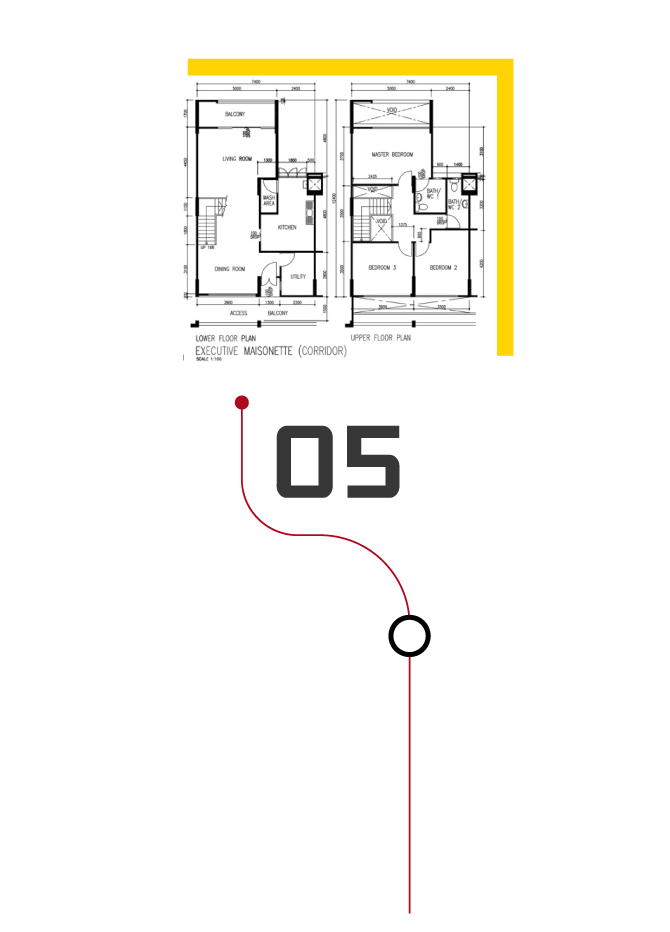

1970-80

70年代,

建屋局开始建造五房式组屋。

80年代,推出双层公寓式组屋(maisonettes)

和公寓式组屋(executive apartments),

为购买者提供更大的居住空间。

1990

人们追求"公寓梦",

执行共管公寓于1995年应运而生,

由私人发展商建造,政府提供补贴,

有游泳池等私人公寓的设施,

售价比私人公寓低。除此之外,

政府也开始各种翻新组屋和改造邻里的计划,

提升组屋价值。

2001

1997年的亚洲金融危机

导致3万1000个组屋单位滞销。

为避免类似情况再发生,

当局实施预购组屋制度BTO,

直到今天

仍是销售新组屋单位的主要模式。

2012

首间以百万新元转售的组屋,

是位于女皇镇美岭街的一间双层公寓式组屋。

如今,"百万组屋"时有所见。

2024年全年,有超过1000套组屋

转售价格超过百万元。

2024

政府将新组屋项目的分类法,

从成熟或非成熟组屋区,

改成标准(Standard)、

优选(Plus)和黄金(Prime)。

经济蜕变

经济蜕变

新加坡的海港向来主要集中在南部。

现在,配合南部濒水区的发展,

港口不再似昔日般繁忙。

但海上货运始终是新加坡的经济命脉,

作为全球的主要航运中转枢纽,

一个全新的集装箱港口

正在西部大士逐渐落成。

由于地理位置的优势,

且拥有天然的深水港口,

新加坡自开埠以来在国际航运上

发挥贸易中转站的作用。

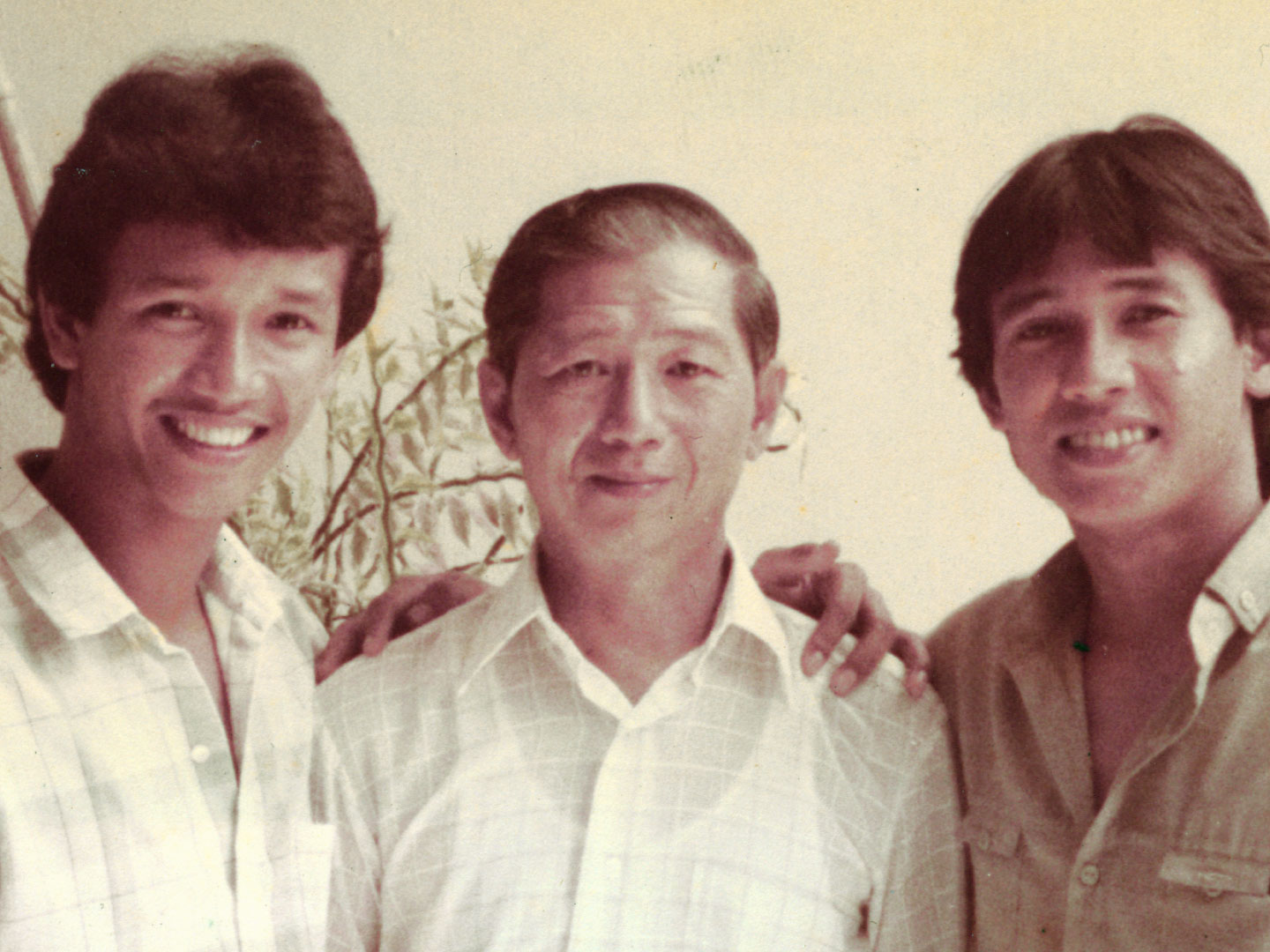

建国初期,面对需尽快发展经济

让人民温饱的迫切重任,

建国先贤利用货运上的先天优势,

并提供出口工业税务优惠,

吸引外资从事劳动密集的制造业。

西部的裕廊从村落沼泽地蜕变成工业区,

新加坡的经济很快就起飞。

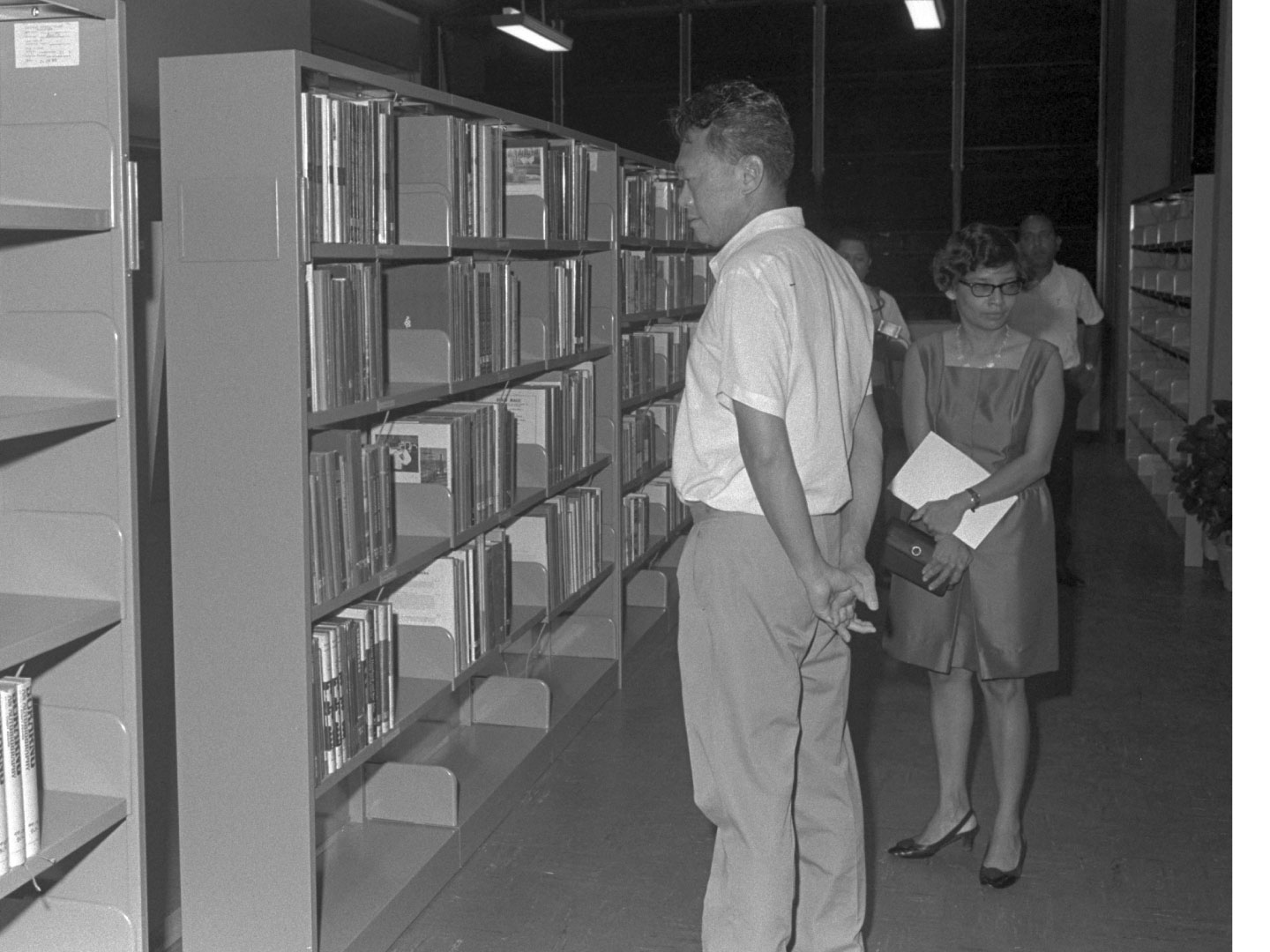

李光耀、韩瑞生、彭成发医生视察裕廊工业区的发展。

让新加坡成为区域航空枢纽。

无内陆市场

却拥有全球顶尖的

机场和航空公司

在岛国东部樟宜,一座全新的国际机场

在1980年代初拔地而起。同样借助

优越的地理位置,配搭高效管理,

没有内陆市场的弹丸小国却拥有

全球首屈一指的机场和航空公司。

预计在2030年代中落成。

四通八达的航线网络

为新加坡作为区域金融和商业中心加分。

新加坡中央商业区

沿新加坡河发展非巧合

在集装箱货轮出现前,轮船在红灯码头外海停泊卸货到驳船,

再运往新加坡河两岸的货仓。

商家买卖货物需要金融服务,大大小小的金融机构进驻新加坡

河岸,形成中央商业区,区域金融中心的雏形也出现。高瞻

远瞩的建国领袖在1970年代意识到新加坡具发展成金融中心的

条件,制定政策推动金融业发展,让新加坡今天成为全球四大

金融中心。

清廉的体制,稳定的政治环境,大力投资于教育,让唯一的

资源人力成为竞争优势,新加坡经济在多管齐下的策略下

多年来稳定发展。

查

查看

图

集

经济成就被喻为"奇迹"

走过一甲子,

新加坡的制造业从纯劳动密集出口导向型,

转向高增值、高科技。服务业方面,

是多个领域的佼佼者;

土生土长企业也在一些领域冒出头。

还有小商贩不因消费趋势改变而被淘汰,

他们结合传统与创新,

成功提升品牌,甚至进军海外市场。

经历1997亚洲金融风暴,2008年全球金融危机,

SARS和冠病疫情,新加坡都能摆脱衰退,变得更强大。

没有天然资源,没有腹地,却拥有世界级的基础设施,

跨国企业纷纷落户在此,人均国内生产总值位居世界前茅,

新加坡这数十年的经济发展成就经常被喻为是"奇迹"。

当前国际局势难测,这奇迹将靠全国上下齐心延续下去。

视频:分阶段落成的大士港口

在2040年代完工后,

将成为全球

最大的自动化港口。

视频:"樟宜"

原本是树的名字,

现在成为国际上

顶尖国际机场的代号。

四根手指形状,改变新加坡地图的轮廓。

人文景观

人文景观

"搞艺术、搞体育,

能填饱肚子吗?"

新加坡人常被形容为"高效、务实、现实"

却又"冷漠、缺乏人情味和文化底蕴"。

全职的艺术工作者或运动员,

或许到今天,都相当罕见。

但我们的人文景观并非一片荒芜,

艺术和体育的种子时而破土而出,

或许有一天能长成绿洲。

我们是"文化沙漠"

和"体育荒漠"

建国初期,拼经济是政府的焦点,求温饱、求稳定是人民的诉求。

大家普遍对民生问题以外的事情缺乏关注,当时有不少报道文章

把新加坡形容为"文化沙漠"、"体育荒漠"。

但从政府的立场量来看,国家刚独立,必须建立人民的归属感,

而艺术和体育都有凝聚人心的作用,因此在基础建设、成立

官方机构以推动艺术和体育发展方面作出努力。

同年10月,新加坡体育理事会成立。

旧国家体育场在后来在2010年拆除,原址改建新国家体育场。

那些年

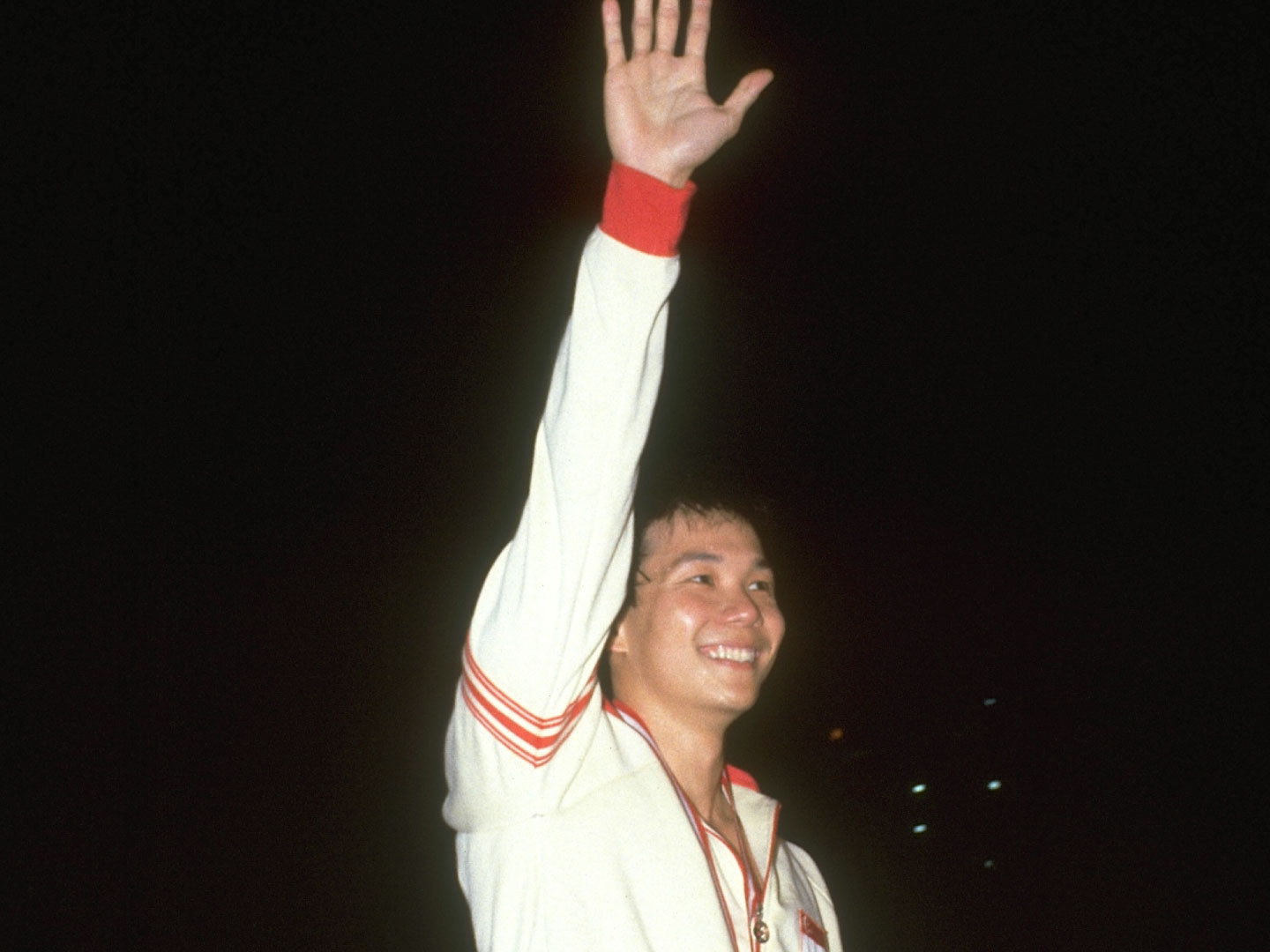

那些激动人心的时刻

虽然说是"体育荒漠",但相信在不少人的记忆里,

仍会记得有一个时段我们对游泳特别热衷;

又曾有一些岁月,"加冷狮吼"是大家的共同语言。

查

查看

图

集

视频:武术这个项目,也是国人比较关注的体育赛事。两代武术人翁清海和罗芝宁,进行一场对话和"较量",分享他们对这个运动的理解和看法。

从90年代到今天,

政府对艺术和体育方面的规划和支持更系统化,

致力将新加坡打造成

东南亚文化枢纽和东西方艺术交流平台,

也大力推动全民运动、扶持精英运动员、

建设拓展体育经济生态圈,

比如设立在国际赛事夺牌的奖励金制度,

去年也推出计划帮助年轻国家代表兼顾学业。

更多的国人也在不同的领域为国争光。

每一次有新加坡运动员在国际赛事上表现出色,

都是凝聚国人、加强认同感的时刻。

羽球好手骆建佑、杨佳敏,游泳选手柯家三姐弟和

叶品秀,都是广为人知的体育偶像。

队友马哈比尔和柯正文

新加坡体育的发展

1973年起

多次主办东南亚运动会。

2004

开办新加坡体育学校。

2008

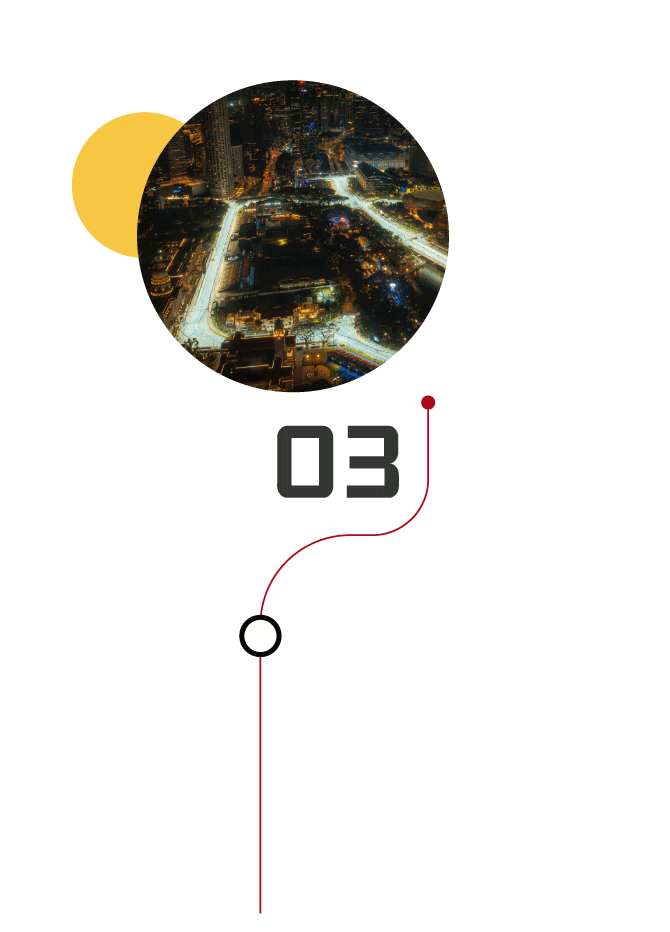

开始每年举办F1新加坡大奖赛。

这是世界第一个F1夜间街道赛,

成为了新加坡在全球体育舞台的闪亮名片。

2010

举办第一届青年奥运会,

再一次展现我国举办国际赛事的实力。

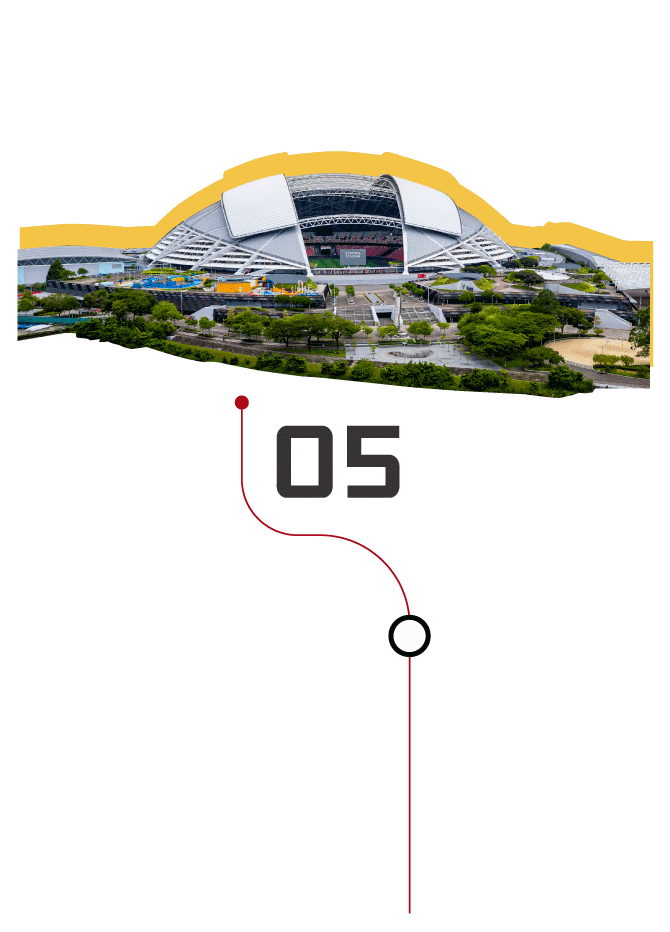

2015

位于加冷(前国家体育场原址)

的新加坡体育城正式启用,

包括国家体育场、室内体育馆、

游泳中心等各种设施。

2021

新加坡首次主办

电竞比赛Dota 2 Major级别赛事。

在此后,2022年的DOTA 2

国际邀请赛也在新加坡举办;

这是该赛事第一次被带入东南亚。

那一天

在沙漠中看到一点绿

我们总说新加坡是文化沙漠,

但其实本地一些艺术家和艺术团体,

在国际上获得一定的认可;在这片"沙漠"中,

也生长出名为"新谣"的种子。

近年来,选择在本地演出的顶级作品也增加了。

查

查看

图

集

新加坡艺术领域重要事迹

1963

国家剧场1963年启用,

是许多本地家庭假日打卡圣地。

1986年,因为建筑结构不稳定,

以及为给高速公路让路等原因,

国家剧场走入历史。

1980年代

定期举办新加坡艺术节;

2014年,该项目重新包装成

新加坡国际艺术节,每年举行。

1991

为了推动本地艺术文化的发展,

政府设立了新加坡文化基金会、

社会发展部文化组等机构;

1991年,这些机构被合并重新规划

为新加坡艺术理事会。

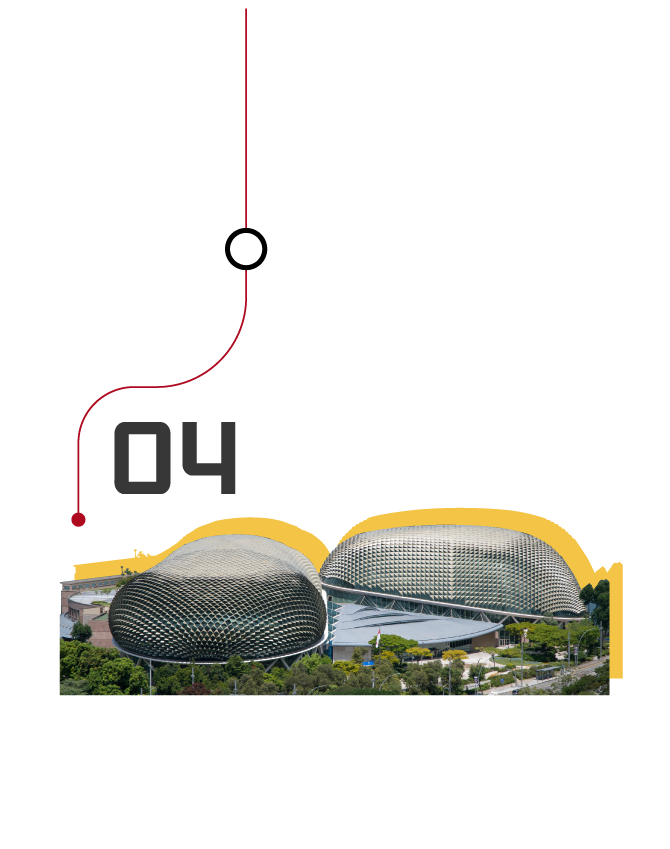

2002

滨海艺术中心开幕,

被昵称为"榴梿壳",

成为了新加坡的文化地标。

2015

新加坡国家美术馆开幕,

除了定期展出新加坡和东南亚的优秀作品,

也和其他世界级的美术馆合作展览。

艺术和体育

到底关我什么事?

看到运动健儿们在赛场上赢得胜利,自豪感会油然而生;

走在异国他乡的街道上,无意间听到陈洁仪的《家》,

或许会有落泪的冲动。

对一个国家的发展,艺术和体育可说是"软实力"的体现,

对内强化国家认同,对外树立文化形象。

艺术和体育,或许很远,也可以很近。

集体回忆

从一个小渔村,变成今天繁荣的城市国家。

昨天的风景,可能今天就成为历史。

时光飞逝、物换星移,

我们失去了什么,又留存了什么?

集体回忆

建国至今60年,我们的城市飞速发展,

从一个小渔村,变成今天繁荣的城市国家。

昨天的风景,可能今天就成为历史。

时光飞逝、物换星移,

我们失去了什么,又留存了什么?

满目皆绿意、

平地起高楼的小国奇迹

把新加坡打造成整洁、

充满绿意的 "花园中的城市",

是建国总理李光耀于1967年提出的愿景。

建国初期,政府通过《土地征用法令》统一掌控

土地使用权,使得整个国家的建设和城市的规划,

能够更快更好地展开。

于是,我们能够开发中央商业区、建造卫星镇,

街道种满树木,还有蓄水池和公园。

公路、高速和地铁网络将新加坡各地连接起来。

世界文化遗产,

是城市中的一抹绿意。

滨海湾可以说是整个新加坡城市规划发展的缩影:

两度填海、建设金融中心,

滨海湾艺术中心、

滨海湾金沙、滨海堤坝、滨海湾花园等,

构成标志性的天际线。

短短十数年间,

新加坡完成华丽转身。但在不断向前之余,

我们对历史和文物的重视程度,是不是也在减退?

城市的文明

是一个个推倒再重建的过程

1998年,为了给福康宁隧道让路,

新加坡政府宣布拆除位于

史丹福路的国家图书馆,

这起事件,

成了新加坡在历史建筑

保留发展的一个重要节点。

视频:位于史丹福路的新加坡国家图书馆,在1960年开幕。政府宣布拆除图书馆时,多名公众联署请愿保留,媒体上也有不少相关报道。这起事件,可以说是新加坡在历史建筑保留发展的一个重要节点。

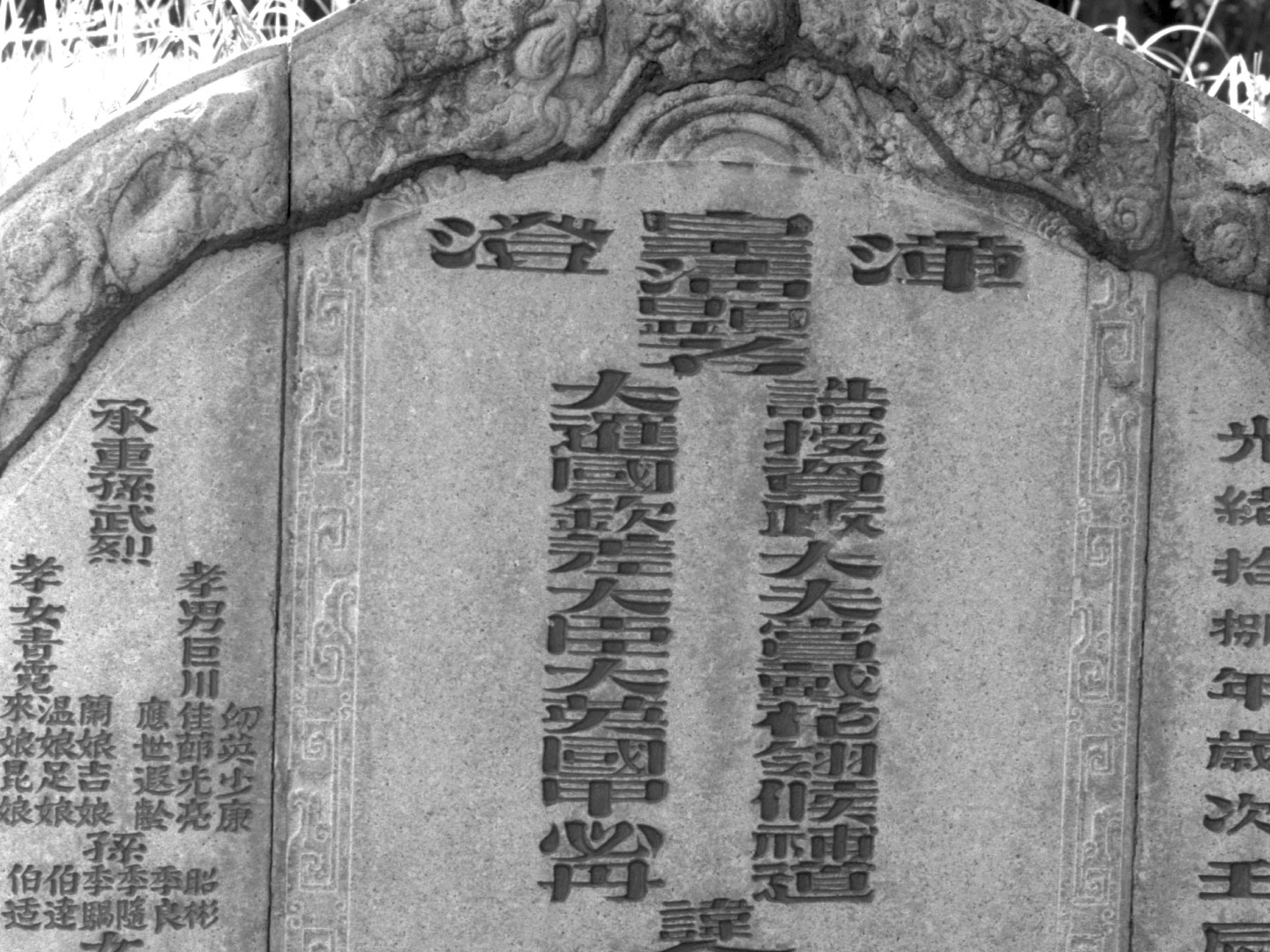

咖啡山事件

除了国家图书馆,另一个引起较大争议的事件,

发生在2011年。

为了给正在开发的高速公路让路,

政府宣布拆除部分咖啡山坟场,

引起不少民间组织的大力反弹。

后来咖啡山坟场部分被拆除,

剩余的开放给公众晨运、健行,

也有不少民间组织提供免费导览、

为那里的墓碑进行谱系整理。

政府资助了部分"文化记录计划",算是一种"平衡"。

查

查看

图

集

国家图书馆的拆除,让许多人开始反思对保留历史的努力

和方向。

成立于1993年的文物局,分别在2018年和2023年

两度启动

《新加坡文化遗产计划》,制定在文化遗产保留、

公众教育等方面的方向。

而在历史建筑的保护上,则经历了"拆除重建"、

"选择性保留"、

"活化再利用"的转变过程。

老建筑 新生命

市区重建局对有历史价值的建筑,不单单只是"不拆",

而是重视结合新功能,为老建筑重新注入生命力

力求在新和旧、发展和保留之间,取得平衡。

查

查看

图

集

因为回忆 所以心有归属

有人说,城市发展太快,人们就会开始回忆过去

— 怀念从前车马慢,怀念童年无忧烦。

回忆过去,是因为情感的牵连;有了情感的

牵连,就会对生活的土地,有所羁绊。

这,或许就是归属感和认同感的具象化。

身份认同

身份认同

2015年,建国总理李光耀去世。百万人排队瞻仰灵柩;出殡当日,人们纷纷走上头,致以敬意。

或许就是从这个时间节点起,我们开始积极地、有意识地去回顾历史,去了解新加坡从殖民走向独立、动荡走到繁荣的历程;开始缅怀过去,想要探索更多我们曾经经历过、或不曾经历过的往昔。

2015年,也是新加坡独立的第50年。

当时,新加坡国家图书馆征集人们的“新加坡记忆,

我们也看到不少商家推出带有新加坡特色图案的文创产品。

这十来年,有不少官方或民间自发组织免费的历史街道导览,

也有不少网站记录和分享新加坡历史主题性的内容。

共同的经历、共同的记忆,

是一股凝聚的力量,把人和土地连结起来。

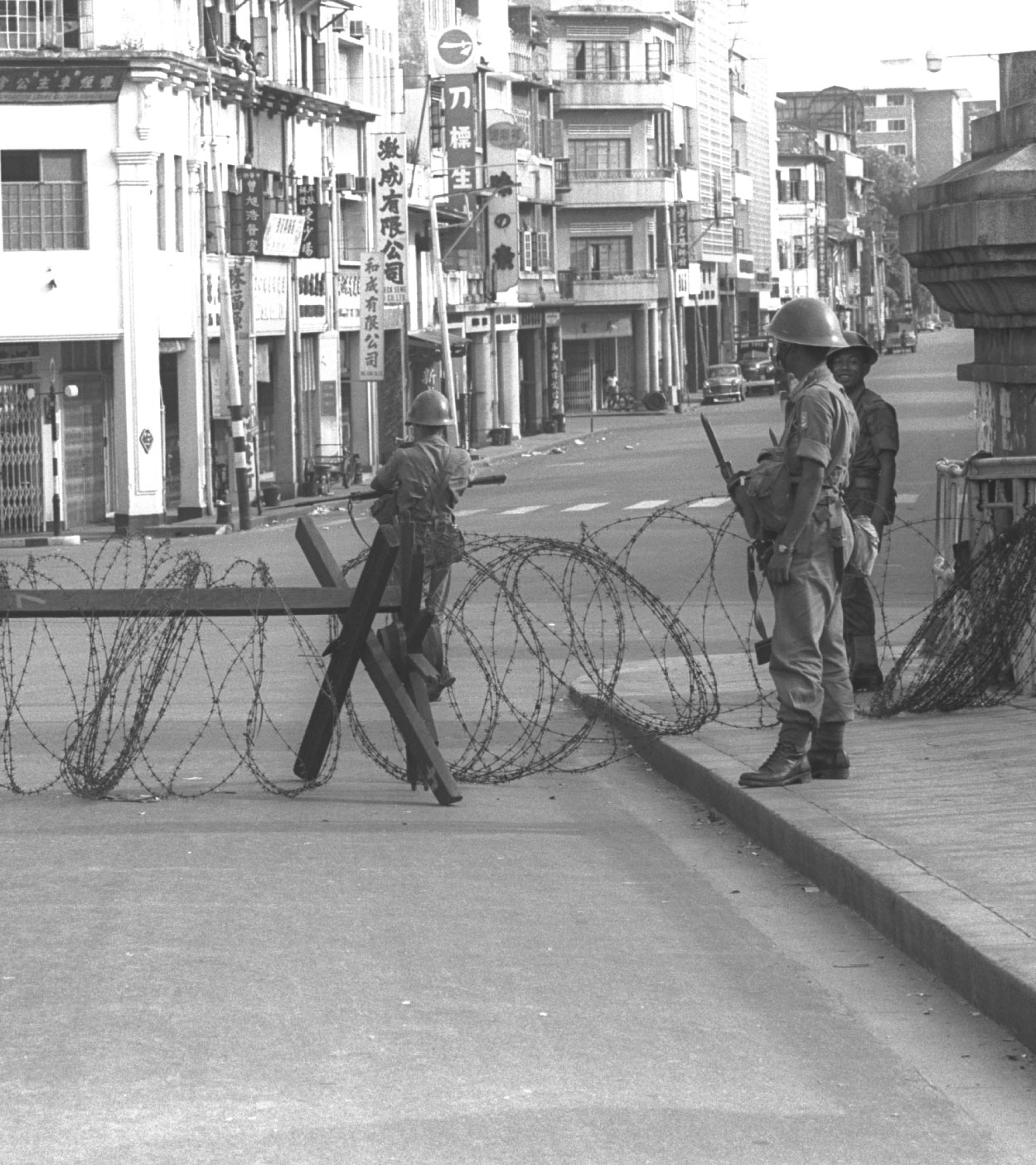

1964年和1969年的两场种族暴动,

奠定了新加坡多元种族、

多元宗教并存的社会基础。

仍可看到有人在奔跑。

仍可看到有人在奔跑。

经历了1997年的亚洲金融风暴、2003年的SARS疫情,

还有记忆犹新的冠病疫情,我们更清晰地看到个人的社会责任、

同理心和在危机之下,团结一心的重要性。

生活中的小事,让我们看到,

Uniquely Singapore 不单单只是一句旅游宣传标语。

查

查看

图

集

视频:新加坡硬币上的图案,出现过海洋生物、植物和新加坡地标,这些都显现了不同年份的时代背景。

国旗、国歌、信约,

是新加坡和新加坡人的共同印记。

这里,是新加坡。

画面来源

Courtesy of National Archives of Singapore

Ministry of Information and the Arts Collection, courtesy of National Archives of Singapore

Chia Boon Leong Collection, courtesy of National Archives of Singapore

Civil Aviation Authority of Singapore Collection, courtesy of National Archives of Singapore

Donald Moore Collection, courtesy of National Archives of Singapore

G P Reichelt Collection, courtesy of National Archives of Singapore

RAFSA Collection, courtesy of National Archives of Singapore

Singapore Tourist Promotion Board Collection, courtesy of National Archives of Singapore

Changi Airport Group

Leiden University Libraries

Maritime and Port Authority of Singapore

National Heritage Board

Rijksmuseum, Netherlands

Yong Yih Min